Weinhaus Happ

Herzog-Friedrich-Straße 14

Wissenswert

Das Weinhaus Happ versorgte schon im 15. Jahrhundert Einheimische und Besucher mit dem namensgebenden Rebensaft. Innsbruck war immer schon ein wichtiger Stützpunkt für den Weinhandel Richtung Norden. Die Stadt befindet sich an der imaginären Grenze zwischen Bier- und Weingebiet. Im kühleren Nordeuropa trank man vor allem Bier, in den mediterranen Ländern den dort gedeihenden Wein. Innsbruck als Handelsstadt zwischen Italien und Deutschland wurde von nördlich und südlich dieser Wein-Bier-Linie beeinflusst. Wein war für lange Zeit kein berauschendes Genussgetränk, sondern Nahrungsmittel. Während man im Mittelalter dem Wasser aus Brunnen vor allem in großen Städten nicht trauen konnte, war Wein verträglich. Der Wein war leichter als heute, die Menschen im Mittelalter und der frühen Neuzeit waren also nicht ständig angetrunken.

1783 schien das Gebäude erstmals als Gaststätte unter dem Bierwirt Martin Juffing auf. Nach zahlreichen Besitzerwechseln übernahm Franz Happ 1874 das Lokal. Wie viele andere Gebäude der Altstadt, war auch das Weinhaus Happ zu dieser Zeit in elendem Zustand. Anders als heute entsprachen alte, geschichtsträchtige Gebäude nicht dem Publikumsgeschmack, sondern galten als überholt. Nachdem die Fassade eingestürzt war, musste es komplett renoviert werden.

1921 übernahm Maria Schwarz das Happ. Wie in vielen Lokalen wurden auch im Gasthaus direkt neben dem Goldenen Dachl Theaterstücke aufgeführt. Nach und nach mauserte es sich zu einer Innsbrucker Institution.

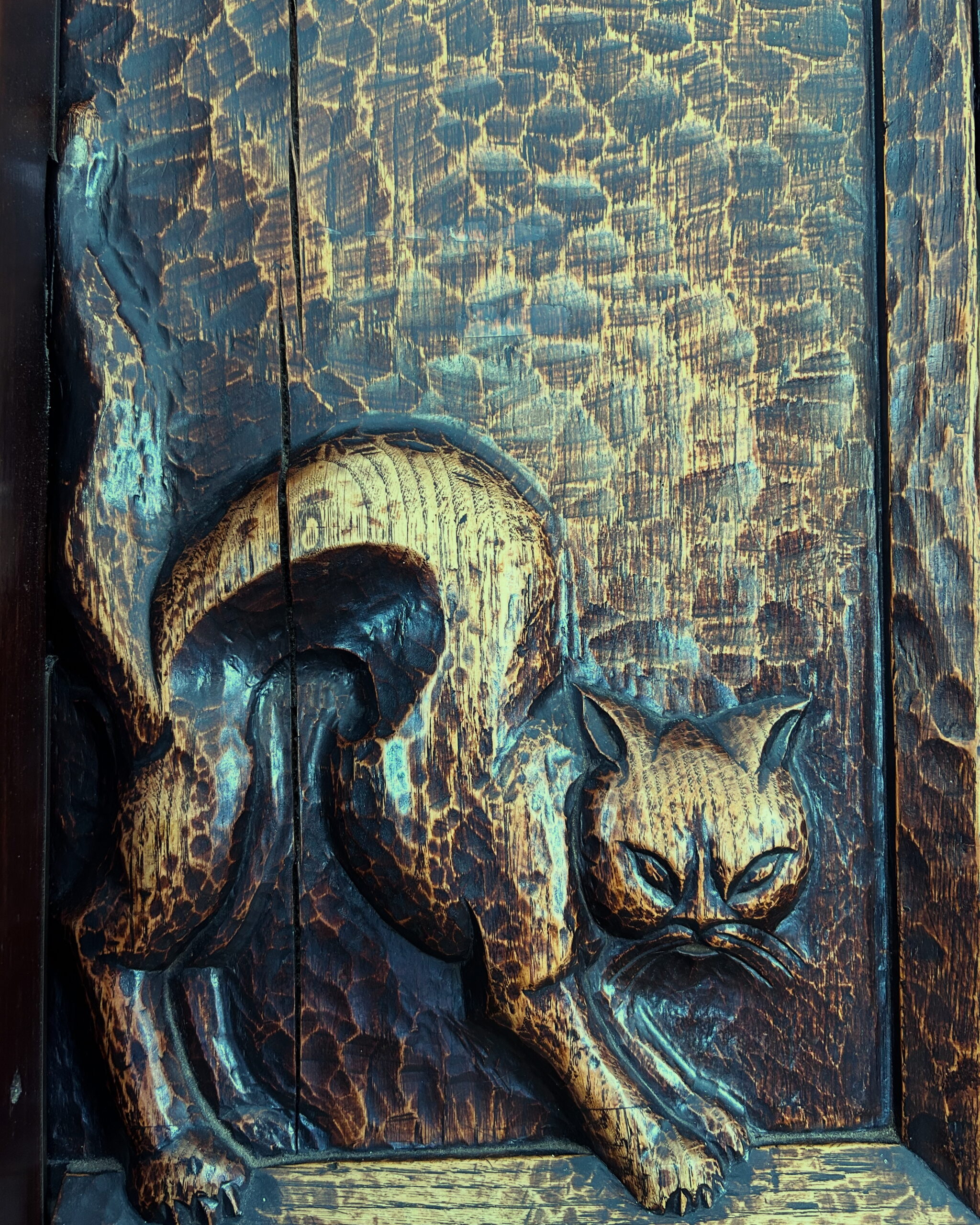

1927 wurde die Stube des Lokals nach den Plänen des damals noch unbekannten Architekten Franz Baumann (1892 – 1974), neugestaltet. Die Herausforderung lag in der Renovierung und Modernisierung des Gebäudes, ohne das Stadtbild zu stören. Seit einem Jahr hatte der Tiroler Heimatschutzverband gemeinsam der Bezirkshauptmannschaft das letzte Wort bei Bauprojekten an sensiblen Orten. Stadtplanung sollte nicht am Reißbrett entstehen, sondern auf historische Ortskerne Rücksicht nehmen. Baumann entwarf die Fassade im kubischen Stil der Neuen Sachlichkeit, die kunstvoll geschnitzte, sehenswerte Eingangstür, das weit ausladende Hausschild, das Stiegenhaus, die Gasträume und das Mobiliar. Anstatt einer vollvertäfelten Stube setzte er den Werkstoff Holz sparsamer ein. Es gelang ihm durch die Verwendung neuer Materialien den Tiroler Stil und die Gemütlichkeit der traditionellen Gaststube in die Moderne zu führen, ohne ihn zu verraten. Der mittelachsige Erker war ein beliebtes Stilelement dieser Zeit, das von Prachensky auch beim Entwurf des Gebäudes über dem Durchgang zur Sparkasse in der Maria-Theresien-Straße und seinen Großprojekten immer wieder zum Einsatz gebracht wurde. Die sich darin befindliche Stube wurde nach dem Aufstieg Baumanns zu einem der führenden Architekten seiner Zeit liebevoll in Baumannstube umbenannt.

Auch die Fassadenmalereien des Weinhaus Happ stammen aus der Zwischenkriegszeit. 1937 wurden die südtirolerisch-bäuerlichen Motive, unter anderem ein Bild des Heiligen Urban, des Schutzheiligen der Winzer, von Erich Torggler angefertigt. Die verschiedenen klimatischen Bedingungen nördlich und südlich des Alpenhauptkamms hatten unterschiedliche Arten des Anbaus zur Folge. Während der Wein im Süden vor allem Exportgut war, musste Nordtirol Wein wie auch Weizen importieren. Die Interessen der Bauern der einzelnen Regionen waren als gänzlich verschieden, was Zölle anbelangte. Der Landesfürst musste immer wieder fein austarieren, um alle Interessen und Notwendigkeiten so gut als möglich zu befriedigen. Das Weinhaus Happ kann als Symbol für die Unterschiede in der Landwirtschaft zwischen Tirol nördlich und Tirol südlich des Brenners gesehen werden bei gleichzeitiger, bis heute von vielen Menschen gefühlter Einheit des Landes.

Franz Baumann und die Tiroler Moderne

Der Erste Weltkrieg brachte nicht nur Herrscherhäuser und Imperien an ihr Ende, auch in Kunst, Musik, Literatur und Architektur veränderte sich in den 1920er Jahren vieles. Während sich Jazz, atonale Musik und Expressionismus im kleinen Innsbruck nicht etablierten, veränderte eine Handvoll Bauplaner das Stadtbild auf erstaunliche Art und Weise. Inspiriert von den neuen Formen der Gestaltung wie dem Bauhausstil, Wolkenkratzern aus den USA und der Sowjetischen Moderne aus der revolutionären UdSSR entstanden in Innsbruck aufsehenerregende Projekte. Die bekanntesten Vertreter der Avantgarde, die diese neue Art und Weise die Gestaltung des öffentlichen Raumes in Tirol zustande brachten, waren Lois Welzenbacher Siegfried Mazagg, Theodor Prachensky, und Clemens Holzmeister. Jeder dieser Architekten hatte seine Eigenheiten, wodurch die Tiroler Moderne nur schwer eindeutig zu definieren ist. Allen gemeinsam war die Abwendung von der klassizistischen Architektur der Vorkriegszeit. Lois Welzenbacher schrieb 1920 in einem Artikel der Zeitschrift Tiroler Hochland über die Architektur dieser Zeit:

„Soweit wir heute urteilen können, steht wohl fest, daß dem 19. Jahrhundert in seinem Großteile die Kraft fehlte, sich einen eigenen, ausgesprochenen Stil zu schaffen. Es ist das Zeitalter der Stillosigkeit… So wurden Einzelheiten historisch genau wiedergegeben, meist ohne besonderen Sinn und Zweck, und ohne harmonisches Gesamtbild, das aus sachlicher oder künstlerischer Notwendigkeit erwachsen wäre.“

Der bekannteste und im Innsbrucker Stadtbild am eindrücklichsten bis heute sichtbare Vertreter der sogenannten Tiroler Moderne war Franz Baumann (1892 – 1974). Anders als Holzmeister oder Welzenbacher hatte er keine akademische Ausbildung genossen. Baumann kam 1892 als Sohn eines Postbeamten in Innsbruck zur Welt. Der Theologe, Publizist und Kriegspropagandist Anton Müllner alias Bruder Willram wurde auf das zeichnerische Talent von Franz Baumann aufmerksam und ermöglichte dem jungen Mann mit 14 Jahren den Besuch der Staatsgewerbeschule, der heutigen HTL. Hier lernte er seinen späteren Schwager Theodor Prachensky kennen. Gemeinsam mit Baumanns Schwester Maria waren die beiden jungen Männer auf Ausflügen in der Gegend rund um Innsbruck unterwegs, um Bilder der Bergwelt und Natur zu malen. Während der Schulzeit sammelte er erste Berufserfahrungen als Maurer bei der Baufirma Huter & Söhne. 1910 folgte Baumann seinem Freund Prachensky nach Meran, um bei der Firma Musch & Lun zu arbeiten. Meran war damals Tirols wichtigster Tourismusort mit internationalen Kurgästen. Unter dem Architekten Adalbert Erlebach machte er erste Erfahrungen bei der Planung von Großprojekten wie Hotels und Seilbahnen.

Wie den Großteil seiner Generation riss der Erste Weltkrieg auch Baumann aus Berufsleben und Alltag. An der Italienfront erlitt er im Kampfeinsatz einen Bauchschuss, von dem er sich in einem Lazarett in Prag erholte. In dieser ansonsten tatenlosen Zeit malte er Stadtansichten von Bauwerken in und rund um Prag. Diese Bilder, die ihm später bei der Visualisierung seiner Pläne helfen sollten, wurden in seiner einzigen Ausstellung 1919 präsentiert.

Baumanns Durchbruch kam in der zweiten Hälfte der 1920er Jahre. Er konnte die Ausschreibungen für den Umbau des Weinhaus Happ in der Altstadt und der Nordkettenbahn für sich entscheiden. Neben seiner Kreativität und dem Vermögen ganzheitlich zu denken, kamen ihm dabei die Übereinstimmung seines architektonischen Ansatzes mit der Gesetzeslage und den modernen Anforderungen der Ausschreibungen der 1920er Jahre entgegen. Das Bauwesen war Landessache, der Tiroler Heimatschutzverband war gemeinsam mit der Bezirkshauptmannschaft als letztentscheidende Behörde bei Bauprojekten für Bewertung und Genehmigung zuständig. In seiner Zeit in Meran war Baumann schon mit dem Heimatschutzverband in Berührung gekommen. Kunibert Zimmeter hatte diesen Verein noch in den letzten Jahren der Monarchie gemeinsam mit Gotthard Graf Trapp gegründet. In „Unser Tirol. Ein Heimatschutzbuch“ schrieb er:

„Schauen wir auf die Verflachung unseres Privat-Lebens, unserer Vergnügungen, in deren Mittelpunkt bezeichnender Weise das Kino steht, auf die literarischen Eintagsfliegen unserer Zeitungslektüre, auf die heillosen und kostspieligen Auswüchse der Mode auf dem Gebiete der Frauenbekleidung, werfen wir einen Blick in unserer Wohnungen mit den elenden Fabriksmöbeln und all den fürchterlichen Erzeugnissen unserer sogenannten Galanteriewaren-Industrie, Dinge, an deren Herstellung tausende von Menschen arbeiten und dabei wertlosen Krims-Krams schaffen, oder betrachten wir unsere Zinshäuser und Villen mit den Paläste vortäuschenden Zementfassaden, unzähligen überflüssigen Türmen und Giebeln, unsere Hotels mit ihren aufgedonnerten Fassaden, welche Verschleuderung des Volksvermögens, welche Fülle von Geschmacklosigkeit müssen wir da finden.“

Im Wirtschaftsaufschwung der späten 1920er Jahre entstand eine neue Kunden- und Gästeschicht, die neue Anforderungen an Gebäude und somit an das Baugewerbe richtete. In vielen Tiroler Dörfern hatten Hotels die Kirchen als größtes Bauwerk im Ortsbild abgelöst. Die aristokratische Distanz zur Bergwelt war einer bürgerlichen Sportbegeisterung gewichen. Das bedurfte neuer Lösungen in neuen Höhen. Man baute keine Grandhotels mehr auf 1500 m für den Kururlaub, sondern eine komplette Infrastruktur für Skisportler im hochalpinen Gelände wie der Nordkette. Der Tiroler Heimatschutzverband wachte darüber, dass Natur und Ortsbilder von allzu modischen Strömungen, überbordendem Tourismus und hässlichen Industriebauten geschützt wurden. Bauprojekte sollten sich harmonisch, ansehnlich und zweckdienlich in die Umwelt eingliedern. Architekten mussten trotz der gesellschaftlichen und künstlerischen Neuerungen der Zeit den regionaltypischen Charakter mitdenken. Genau hier lagen die Stärken Baumanns Ansatz des ganzheitlichen Bauens im Tiroler Sinne. Alle technischen Funktionen und Details, die Einbettung der Gebäude in die Landschaft unter Berücksichtigung der Topografie und des Sonnenlichtes spielten für ihn, der offiziell den Titel Architekt gar nicht führen durfte, eine Rolle. Er folgte damit den „Regeln, für den, der in den Bergen baut“ des Architekten Adolf Loos von 1913:

Baue nicht malerisch. Überlasse solche Wirkung den Mauern, den Bergen und der Sonne. Der Mensch, der sich malerisch kleidet, ist nicht malerisch, sondern ein Hanswurst. Der Bauer kleidet sich nicht malerisch. Aber er ist es…

Achte auf die Formen, in denen der Bauer baut. Denn sie sind Urväterweisheit, geronnene Substanz. Aber suche den Grund der Form auf. Haben die Fortschritte der Technik es möglich gemacht, die Form zu verbessern, so ist immer diese Verbesserung zu verwenden. De Dreschflegel wird von der Dreschmaschine abgelöst.“

Baumann entwarf von der Außenbeleuchtung bis hin zu den Möbeln auch kleinste Details und fügte sie in sein Gesamtkonzept der Tiroler Moderne ein.

Ab 1927 war Baumann selbstständig in seinem Atelier in der Schöpfstraße in Wilten tätig. Immer wieder kam er dabei in Berührung mit seinem Schwager und Mitarbeiter des Bauamtes Theodor Prachensky. Gemeinsam projektierten die beiden ab 1929 das Gebäude für die neue Hauptschule Hötting am Fürstenweg. Buben und Mädchen waren zwar noch immer traditionell baulich getrennt einzuplanen, ansonsten entsprach der Bau aber in Form und Ausstattung ganz dem Stil der Neuen Sachlichkeit und dem Prinzip Licht, Luft und Sonne.

Zur Blütezeit stellte er in seinem Büro 14 Mitarbeiter an. Dank seines modernen Ansatzes, der Funktion, Ästhetik und sparsames Bauen vereinte, überstand er die Wirtschaftskrise gut. Erst die 1000-Mark-Sperre, die Hitler 1934 über Österreich verhängte, um die Republik finanziell in Bredouille zu bringen, brachte sein Architekturbüro wie die gesamte Wirtschaft in Probleme. Nicht nur die Arbeitslosenquote im Tourismus verdreifachte sich innerhalb kürzester Zeit, auch die Baubranche geriet in Schwierigkeiten. 1935 wurde Baumann zum Leiter der Zentralvereinigung für Architekten, nachdem er mit einer Ausnahmegenehmigung ausgestattet diesen Berufstitel endlich tragen durfte. Im gleichen Jahr plante er die Hörtnaglsiedlung im Westen der Stadt.

Nach dem Anschluss 1938 trat er zügig der NSDAP bei. Einerseits war er wohl wie sein Kollege Lois Welzenbacher den Ideen des Nationalsozialismus nicht abgeneigt, andererseits konnte er so als Obmann der Reichskammer für bildende Künste in Tirol seine Karriere vorantreiben. In dieser Position stellte er sich mehrmals mutig gegen den zerstörerischen Furor, mit dem die Machthaber das Stadtbild Innsbrucks verändern wollten, der seiner Vorstellung von Stadtplanung nicht entsprach. Der Innsbrucker Bürgermeister Egon Denz wollte die Triumphpforte und die Annasäule entfernen, um dem Verkehr in der Maria-Theresienstraße mehr Platz zu geben. Die Innenstadt war noch immer Durchzugsgebiet, um vom Brenner im Süden, um auf die Bundesstraße nach Osten und Westen am heutigen Innrain zu gelangen. Anstelle der Annasäule sollte nach Wusch von Gauleiter Franz Hofer eine Statue Adolf Hitlers errichtet werden. Hofer wollte auch die Kirchtürme der Stiftskirche sprengen lassen. Die Stellungnahme Baumanns zu diesen Plänen fiel negativ aus. Als der Sachverhalt es bis auf den Schreibtisch Albert Speers schaffte, pflichtet dieser ihm bei. Von diesem Zeitpunkt an erhielt Baumann von Gauleiter Hofer keine öffentlichen Projekte mehr zugesprochen.

Nach Befragungen im Rahmen der Entnazifizierung begann Baumann im Stadtbauamt zu arbeiten, wohl auch auf Empfehlung seines Schwagers Prachensky. Baumann wurde zwar voll entlastet, unter anderem durch eine Aussage des Abtes von Wilten, dessen Kirchtürme er gerettet hatte, sein Ruf als Architekt war aber nicht mehr zu kitten. Zudem hatte ein Bombentreffer hatte 1944 sein Atelier in der Schöpfstraße zerstört. In seiner Nachkriegskarriere war er für Sanierungen an vom Krieg in Mitleidenschaft gezogenen Gebäuden zuständig. So wurde unter ihm der Boznerplatz mit dem Rudolfsbrunnen wiederaufgebaut sowie Burggraben und die neuen Stadtsäle (Anm.: heute Haus der Musik) gestaltet.

Franz Baumann verstarb 1974. Seine Bilder, Skizzen und Zeichnungen sind heiß begehrt und werden hoch gehandelt. Wer Großprojekte neueren Datums wie die Stadtbibliothek, die PEMA-Türme und viele der Wohnanlagen in Innsbruck aufmerksam betrachtet, wird die Ansätze der Tiroler Moderne auch heute noch wiederentdecken.

Die Tirolische Nation, "Demokratie" und das Herz Jesu

Viele Tiroler sehen sich bis heute oft und gerne als eigene Nation. Mit „Tirol isch lei oans“, „Zu Mantua in Banden“ und „Dem Land Tirol die Treue“ besitzt das Bundesland gleich drei mehr oder weniger offizielle Hymnen. Dieser ausgeprägte Lokalpatriotismus hat wie auch in anderen Bundesländern historische Gründe. Oft wird die Tiroler Freiheit und Unabhängigkeit wie ein lokales Heiligtum herangezogen, um das zu untermauern. Gerne wird von der ersten Demokratie Festlandeuropas gesprochen, was wohl eine maßlose Übertreibung ist, betrachtet man die feudale und von Hierarchien geprägte Geschichte des Landes bis ins 20. Jahrhundert an. Eine gewisse Eigenheit in der Entwicklung kann man dem Land allerdings nicht absprechen, auch wenn es sich dabei weniger um Partizipation breiter Teile der Bevölkerung als vielmehr die Beschneidung der Macht des Landesfürsten von Seiten der lokalen Eliten handelte.

Den ersten Akt stellte das dar, was der Innsbrucker Historiker Otto Stolz (1881 – 1957) in den 1950ern in Anlehnung an die englische Geschichte überschwänglich als Magna Charta Libertatum feierte. Nach der Hochzeit des Bayern Ludwigs von Wittelsbach mit der Tiroler Landesfürstin Margarete von Tirol-Görz waren die bayrischen Wittelsbacher für kurze Zeit Landesherren von Tirol. Um die Tiroler Bevölkerung auf seine Seite zu ziehen, beschloss Ludwig den Landständen im 14. Jahrhundert ein Zuckerl anzubieten. Im Großen Freiheitsbrief von 1342 versprach Ludwig den Tirolern keine Gesetze oder Steuererhöhungen zu erlassen, ohne sich nicht vorher mit den Landständen zu besprechen. Von einer demokratischen Verfassung im Verständnis des 21. Jahrhunderts kann allerdings keine Rede sein, waren diese Landstände doch vor allem die adeligen, landbesitzenden Klassen, die dementsprechend auch ihre Interessen vertraten. In einer Ausfertigung der Urkunde war zwar davon die Rede, Bauern als Stand in den Landtag miteinzubeziehen, offiziell wurde diese Version allerdings nie.

Als im 15. Jahrhundert Städte und Bürgertum durch ihre wirtschaftliche Bedeutung mehr politisches Gewicht erlangten, entwickelte sich ein Gegengewicht zum Adel innerhalb der Landstände. Beim Landtag von 1423 unter Friedrich IV. trafen erstmals 18 Mitglieder des Adels auf 18 Mitglieder der Städte und der Bauernschaft. Nach und nach entwickelte sich in den Landtagen des 15. und 16. Jahrhundert eine feste Zusammensetzung. Vertreten waren die Tiroler Bischöfe von Brixen und Trient, die Äbte der Tiroler Klöster, der Adel, Vertreter der Städte und der Bauernschaft. Den Vorsitz hatte der Landeshauptmann. Natürlich waren die Beschlüsse und Wünsche des Landtags für den Fürsten nicht bindend, allerdings war es für den Regenten wohl ein beruhigendes Gefühl, wenn er die Vertreter der Bevölkerung auf seiner Seite wusste oder schwere Entscheidungen mitgetragen wurden.

Eine weitere wichtige Urkunde für das Land war das Tiroler Landlibell. Maximilian hielt darin im Jahr 1511 unter anderem fest, Tiroler Soldaten nur für den Kriegsdienst zur Verteidigung des eigenen Landes heranzuziehen. Der Grund für Maximilians Großzügigkeit war weniger seine Liebe zu den Tirolern als die Notwendigkeit die Tiroler Bergwerke am Laufen zu halten, anstatt die kostbaren Arbeiter und die sie versorgende Bauernschaft auf den Schlachtfeldern Europas zu verheizen. Dass im Landlibell gleichzeitig massive Einschränkungen der Bevölkerung und höhere Belastungen einhergingen, wird oft gerne vergessen. Das Landlibell regelte neben der Stärke der Truppenkontingente auch die Sondersteuern, die eingehoben wurden. Adel und Klerus mussten den Kapitalertrag aus ihren Ländereien als Steuerbasis heranziehen, was oft einer groben Schätzung gleichkam. Städte hingegen wurden nach der Anzahl der Feuerstätten in den Häusern besteuert, was recht genau erhoben werden konnte. Die begehrten Bergwerksarbeiter waren von diesen Steuern ausgenommen und mussten auch nur im äußersten Notfall zum Heeresdienst antreten.

Diese im Landlibell festgehaltene Sonderregelung bei der Landesverteidigung war einer der Gründe für die Erhebung von 1809, als junge Tiroler bei der Mobilisierung der Streitkräfte im Rahmen der allgemeinen Wehrpflicht ausgehoben wurden. Bis heute prägen die Napoleonischen Kriege, als das katholische Kronland von den „gottlosen Franzosen“ und der revolutionären Gesellschaftsordnung bedroht wurde, das Tiroler Selbstverständnis. Bei diesem Abwehrkampf entstand ein Bund zwischen Katholizismus und Tirol. Die Tiroler Schützen vertrauten ihr Schicksal vor einer entscheidenden Schlacht im Kampf gegen Napoleons Armeen im Juni 1796 dem Herzen Jesu an und schlossen einen Bund mit Gott persönlich, der ihr Heiliges Land Tirol behüten sollte. Eine weitere identitätsstiftende Legende des Jahres 1796 rankt sich um eine junge Frau aus dem Dorf Spinges. Katharina Lanz, die als die Jungfrau von Spinges in die Landesgeschichte als identitätsstiftende Nationalheldin einging, soll die beinahe geschlagenen Tiroler Truppen mit ihrem herrischen Auftreten im Kampf solcherart motiviert haben, dass sie schlussendlich den Sieg über die französische Übermacht davontragen konnten. Je nach Darstellung soll sie mit einer Mistgabel, einem Dreschflegel oder einer Sense ähnlich der französischen Jungfrau Johanna von Orleans den Truppen Napoleons das Fürchten gelehrt haben. Legenden und Traditionen rund um die Schützen und das Gefühl, eine selbstständige und von Gott auserwählte Nation zu sein, die zufällig der Republik Österreich angehängt wurde, gehen auf diese Legenden zurück.

Die partikularen Identitäten der einzelnen Kronländer entsprachen nicht dem, was sich aufgeklärte Politik unter einem modernen Staatswesen vorstellten. Unter Maria Theresia erfuhr der Zentralstaat eine Stärkung gegenüber den Kronländern und dem lokalen Adel. Das Zugehörigkeitsgefühl der Untertanen sollte nicht dem Land Tirol, sondern dem Haus Habsburg gelten. Im 19. Jahrhundert wollte man die Identifikation mit der Monarchie stärken und ein Nationalbewusstsein entwickeln. Die Presse, Besuche der Herrscherfamilie, Denkmäler wie der Rudolfsbrunnen oder die Eröffnung des Berg Isels mit Hofer als kaisertreuem Tiroler sollten dabei helfen, die Bevölkerung in kaisertreue Untertanen zu verwandeln.

Als nach dem Ersten Weltkrieg das Habsburgerreich zusammenbrach, zerbrach auch das Kronland Tirol. Das, was man bis 1918 als Südtirol bezeichnete, der italienischsprachige Landesteil zwischen Riva am Gardasee und Salurn im Etschtal, wurde zum Trentino mit der Hauptstadt Trient. Der deutschsprachige Landesteil zwischen Neumarkt und dem Brenner ist heute Südtirol / Alto Adige, eine autonome Region der Republik Italien mit der Hauptstadt Bozen.

Innsbrucker fühlten sich durch die Jahrhunderte hindurch als Tiroler, Deutsche, Katholiken und Untertanen des Kaisers. Als Österreicher aber fühlte sich vor 1945 kaum jemand. Erst nach dem 2. Weltkrieg begann sich auch in Tirol langsam ein Zugehörigkeitsgefühl zu Österreich zu entwickeln. Bis heute aber sind viele Tiroler vor allem stolz auf ihre lokale Identität und grenzen sich gerne von den Bewohnern anderer Bundesländer und Staaten ab. Für viele Tiroler stellt der Brenner nach über 100 Jahren noch immer eine Unrechtsgrenze dar, auch wenn man im Europa der Regionen auf EU-Ebene politisch grenzüberschreitend zusammenarbeitet.

Die Legende vom Heiligen Land, der unabhängigen Tirolischen Nation und ersten Festlanddemokratie hält sich bis heute. Das Bonmot „bisch a Tiroler bisch a Mensch, bisch koana, bisch a Oasch“ fasst den Tiroler Nationalismus knackig zusammen. Dass das historische Kronland Tirol mit Italienern, Ladinern, Zimbern und Rätoromanen ein multiethnisches Konstrukt war, wird dabei in rechtsgerichteten Kreisen gerne übersehen. Gesetze aus der Bundeshauptstadt Wien oder gar der EU in Brüssel werden bis heute skeptisch betrachtet. Nationalisten zu beiden Seiten des Brenners bedienen sich noch heute der Jungfrau von Spinges, dem Herzen Jesu und Andreas Hofers, um ihre Anliegen publikumstauglich anzubringen. Die Säcularfeier des Bundes Tirols mit dem göttlichen Herzen Jesu wurde noch im 20. Jahrhundert unter großer Anteilnahme der politischen Elite gefeiert.