Annasäule

Maria-Theresienstraße 31

Wissenswert

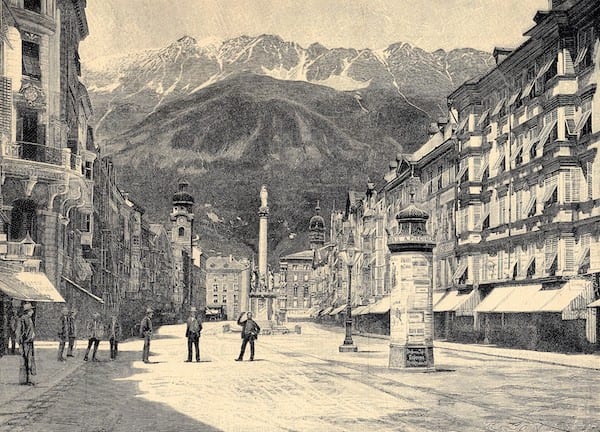

Die Annasäule zählt zu den beliebtesten Fotomotiven Innsbrucks. Besonders wenn sich im Winter die schneebedeckte Nordkette hinter der Altstadt erhebt, ist die Säule vor dem Bergpanorama ein echter Hotspot, nicht nur für professionelle Influencer. Errichtet wurde die Annasäule anlässlich der Beendigung eines Konflikts zwischen Tirol und Bayern, der als Boarischer Rummel in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Im Juni 1703 marschierte der bayerische Kurfürst Max Emanuel mit einem 12.000 Mann starken Heer über die Grenze und eroberte die als uneinnehmbar geltende Festung Kufstein. Nach einer Reihe von Siegen gelangte er nach Innsbruck und besetzte die Stadt. Erst nach und nach konnten sich die Tiroler Truppen formieren und die ersten Siege feiern. Am 26. Juli, dem Sankt Anna Tag, konnten die Landesverteidiger Tirols die bayerischen Invasoren wieder aus Innsbruck vertreiben. Zur Erinnerung an diesen Sieg beschlossen die Tiroler Landstände ein Denkmal zu errichten und der Heiligen Anna zu weihen, um die Stadt in Zukunft vor Krieg zu bewahren. Das Denkmal zeigt mehrere für die Innsbrucker Bürgerschaft dieser Zeit symbolisch wichtige Figuren. Die Statue der namensgebenden Heiligen Anna richtet den Blick fromm nach Norden in Richtung Bayern. Sie wurde nicht nur ausgewählt, weil an ihrem Gedenktag der Sieg gelang. Anna war die Mutter Marias. Erst sehr spät wurde ihr von Gott ein Kinderwunsch erfüllt. Sie gilt als die Schutzheilige der werdenden Mütter und der Kinderlosen. Vor allem ihre hausfrauliche Tüchtigkeit und ihre mütterliche Stabilisierung des Haushalts galten vor der ersten, gerade im konservativen Tirol sehr zarten Welle weiblicher Emanzipation als weibliche Tugenden. Auch der Heilige Georg, der kämpferische Drachentöter, ist als Schutzpatron Tirols auf der Annasäule vertreten. Statuen von Kassian als Patron der Diözese Brixen (Südtirol) und Vigilius als Patron der Diözese Trient (Trentino) flankieren die Heiligen. Innsbruck war bis 1964 nicht der Bischofssitz des Landes. Tirol wurde kirchenrechtlich im Erbauungsjahr des Denkmals 1706 von den Bischöfen von Brixen und Trient regiert. Deshalb sind die beiden Heiligen dieser Südtiroler bzw. Trentiner Diözesen in Innsbruck stationiert. Besonders interessant ist die in Tirol beliebte Mondsichelmadonna, die das Ensemble krönt. In der apokalyptischen Offenbarung des Johannes wird sie als Zeugin des letzten Gefechtes zwischen dem Erzengel Michael und dem Teufel genannt: „Eine Frau, mit der Sonne bekleidet; der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt.“ Sie kann als Symbol für den Kampf zwischen Gut und Böse gelesen werden, der sich nach Tiroler Lesart in der Auseinandersetzung zwischen den Habsburgern und den Wittelsbachern zum wiederholten Male in der Innsbrucker Stadtgeschichte abgespielt hatte. Schnell wurde die Annasäule zu einem Innsbrucker Erinnerungsort. Man traf sich hier, um zu feiern, zu diskutieren, zu bangen und zu protestieren. Von Krieg wurde Innsbruck seit 1945 verschont, der Platz rund um die Annasäule ist aber auch heute noch oft genug ein Schlachtfeld, wenn auch auf anderer Ebene. Die Gastronomen der umliegenden Cafés und Bars sehen es nicht gerne, dass sich junge Leute auf den Stufen vor dem Denkmal niederlassen, um das Innenstadtflair zu konsumieren, ohne dafür Geld auszugeben. Beliebt ist der Platz vor der Annasäule aber nicht nur bei Eisschleckern und Dosenbiertrinkern, sondern auch für Demonstrationen und Kundgebungen aller Art.

Der Boarische Rummel und der Spanische Erbfolgekrieg

Als 1700 mit Karl II. von Spanien der letzte Habsburger der spanischen Linie den Thron ohne Erben hinterließ, entbrannte der Spanische Erbfolgekrieg zwischen den Weltmächten. Habsburger, Franzosen und Bayern probierten jeweils ihren Kandidaten auf den Thron zu bringen. In wechselnden Allianzen rund um den Globus standen sich in den Koalitionskriegen große Armeen gegenüber. Über häufig wechselnde Bündnisse mischten zwischen Europa, Asien und Amerika auch Niederländer, Großbritannien - ja sogar Schweden und Russen mit. Was aber hat das mit Innsbruck zu tun?

1703 erhob das mit Frankreich verbündete Kurfürstentum Bayern Anspruch auf die Grafschaft Tirol. 1665 war mit Sigismund Franz der letzte Landesfürst der Tiroler Linie verstorben. Seitdem wurde Tirol von Statthaltern regiert. Die niedrigen und einfach zu überquerenden Alpenübergänge machten das Land strategisch wichtig in diesem globalen Konflikt zwischen den Großnächten. Um ihren vermeintlichen Anspruch auf Tirol militärisch zu untermauern, marschierten die Bayern mit 12.000 Mann über Kufstein ins Inntal. Schnell konnten sie den Raum um Innsbruck erobern, um sich hier mit den Truppen des französischen Bündnispartners, der aus Italien Richtung Tirol marschierte, zu vereinigen.

Südtiroler und Oberinntaler Truppen, zu großen Teil aus den Schützenvereinen rekrutiert, boten den Fremdmächten erfolgreich Paroli. Aus Innsbruck zogen Truppen ins Unterland aus, um den feindlichen Truppen Widerstand zu leisten. 400 Studenten und Gymnasiasten meldeten sich freiwillig zu den Waffen und wurden vor der Mariahilfkirche unter Waffen und das Oberkommando des Barons von Cles gestellte. Die Tiroler leisteten als gute Katholiken dem Herzen Jesu einen Treueschwur und baten um himmlischen Beistand. Gemeinsam mit den Signalfeuern, die auf den Bergen angefacht wurden, um zwischen den Truppen zu kommunizieren, wird dieser Brauch bis heute alljährlich im Juni als Bergfeuer fortgeführt. Bei einer Schlacht an der Pontlatzerbrücke bei Landeck konnten die Tiroler Truppen einen Erfolg feiern, der die Wende brachte. Die zahlenmäßig unterlegenen Tiroler Schützen waren im Guerillakrieg in unwegsamem Gelände den großen Armeen, die für Feldschlachten ausgebildet und ausgestattet waren, ebenbürtig. Geschickt nützten sie die bessere Ortskenntnis und ihre Fähigkeiten als Scharfschützen aus. Erst später rückten von Südtirol her auch reguläre Truppen der Habsburger nach. So konnte die bayrische Fremdherrschaft am 26. Juli, dem Sankt-Anna-Tag, wieder aus Innsbruck vertrieben werden. Das Interessante dabei ist, dass Kurfürst Max Emanuel von einem guten Teil der Bürger Innsbrucks nicht ablehnend, vielmehr mit Begeisterung empfangen wurde. Der Boarische Rummel zeigte auf, wie unterschiedlich die politischen Vorstellungen von Stadt- und Landbevölkerung in Tirol war.

Der Boarische Rummel, wie der kurze Kampf um Tirol genannt wurde, klingt nur oberflächlich nach einem Scharmützel. 1704 kam es in der Schlacht von Höchstädt zu einer bayrischen Niederlage gegen die Habsburger. In der Folge besetzten österreichische Truppen München besetzen. Nun war es andersherum, die Bayern erhoben sich gegen die Habsburger. Unter anderem kam es dabei zur bekannten Sendlinger Mordweihnacht, bei der habsburgische Truppen etwa 1000 Soldaten, die sich eigentlich schon ergeben hatten, niedermetzeln ließen. Das komplizierte Verhältnis zwischen Habsburgern, Tirolern, Innsbruckern und Bayern war ein Phänomen, begleitete das Land weiterhin. Die Tiroler Bauern warfen dem offiziellen Österreich nicht zu Unrecht die Vernachlässigung der Landesverteidigung vor. In einer Welle des Zorns und des Hasses auf alle, die sich nicht gegen Bayern und Franzosen gewehrt hatten, ergoss sich Gewalt auch gegen Institutionen wie das Stift Wilten, wo die Bayern Quartier bezogen hatten.

Innsbruck und das Haus Habsburg

Innsbrucks Innenstadt wird heute von Gebäuden und Denkmälern geprägt, die an die Familie Habsburg erinnern. Die Habsburger waren über viele Jahrhunderte ein europäisches Herrscherhaus, zu dessen Einflussbereich verschiedenste Territorien gehörten. Am Zenit ihrer Macht waren sie die Herrscher über ein „Reich, in dem die Sonne nie untergeht“. Durch Kriege und geschickte Heirats- und Machtpolitik saßen sie in verschiedenen Epochen an den Schalthebeln der Macht zwischen Südamerika und der Ukraine. Innsbruck war immer wieder Schicksalsort dieser Herrscherdynastie. Besonders intensiv war das Verhältnis zwischen dem 15. und dem 17. Jahrhundert. Durch die strategisch günstige Lage zwischen den italienischen Städten und deutschen Zentren wie Augsburg und Regensburg kam Innsbruck spätestens nach der Erhebung zur Residenzstadt unter Kaiser Maximilian ein besonderer Platz im Reich zu.

Tirol war Provinz und als konservativer Landstrich der Dynastie meist zugetan. Brav feierte man auch nach der Zeit als Residenzstadt die Geburt neuer Kinder der Herrscherfamilie mit Paraden und Prozessionen, trauerte bei Todesfällen in Gedenkmessen und verewigte Erzherzöge, Könige und Kaiser im öffentlichen Raum mit Statuen und Bildern. Auch die Habsburger schätzten die Nibelungentreue ihrer alpinen Untertanen. Der Jesuit Hartmann Grisar schrieb im 19. Jahrhundert folgendes über die Feierlichkeiten anlässlich der Geburt Erzherzog Leopolds im Jahr 1716:

„Welch imposanter Anblick aber, als bei hereinbrechender Nacht der Abt von Wilten vor der durch das Blut des Landes eingeweihten Annasäule, umgeben von den Studentenreihen und dem dichtgedrängten Volke, die religiöse Schlußfunktion abhielt; als da bei dem Scheine von Tausenden brennender Lichter und Fackeln die ganze Stadt zugleich mit der studirenden Jugend, der Hoffnung des Landes, den Himmel um Segen für den neugeborenen ersten Sohn des Kaisers anflehte.“

Die schwer zugängliche Lage machte es zum perfekten Fluchtort in unruhigen und krisenhaften Zeiten. Karl V. (1500 – 1558) floh während einer Auseinandersetzung mit dem protestantischen Schmalkaldischen Bund für einige Zeit nach Innsbruck. Ferdinand I. (1793 – 1875) ließ seine Familie fern der osmanischen Bedrohung im Osten Österreichs in Innsbruck verweilen. Franz Josef I. genoss kurz vor seiner Krönung im turbulenten Sommer der Revolution 1848 gemeinsam mit seinem Bruder Maximilian, der später als Kaiser von Mexiko von Aufständischen Nationalisten erschossen wurde, die Abgeschiedenheit Innsbrucks. Eine Tafel am Alpengasthof Heiligwasser über Igls erinnert daran, dass der Monarch hier im Rahmen seiner Besteigung des Patscherkofels nächtigte. Einige der Tiroler Landesfürsten aus dem Haus Habsburg hatten weder eine besondere Beziehung zu Tirol noch brachten sie diesem deutschen Land besondere Zuneigung entgegen. Ferdinand I. (1503 – 1564) wurde am spanischen Hof erzogen. Maximilians Enkel Karl V. war in Burgund aufgewachsen. Als er mit 17 Jahren zum ersten Mal spanischen Boden betrat, um das Erbe seiner Mutter Johanna über die Reiche Kastilien und Aragorn anzutreten, sprach er kein Wort spanisch. Als er 1519 zum Deutschen Kaiser gewählt wurde, sprach er kein Wort Deutsch.

Es waren auch nicht alle Habsburger glücklich in Innsbruck sein zu „dürfen“. Angeheiratete Prinzen und Prinzessinnen wie Maximilians zweite Frau Bianca Maria Sforza oder Ferdinand II. zweite Frau Anna Caterina Gonzaga strandeten ungefragt nach der Hochzeit in der rauen, deutschsprachigen Bergwelt. Stellt man sich zudem vor, was ein Umzug samt Heirat von Italien nach Tirol zu einem fremden Mann für einen Teenager bedeutet, kann man erahnen, wie schwer das Leben der Prinzessinnen war. Kinder der Aristokratie wurden bis ins 20. Jahrhundert vor allem dazu erzogen, politisch verheiratet zu werden. Widerspruch dagegen gab es keinen. Man mag sich das höfische Leben als prunkvoll vorstellen, Privatsphäre war in all dem Luxus nicht vorgesehen.

Seine habsburgische Blütezeit erlebte Innsbruck, als die Stadt Hauptresidenz der Tiroler Landesfürsten war. Ferdinand II., Maximilian III. und Leopold V. prägten mit ihren Gattinnen die Stadt während ihrer Regentschaft. Als Sigismund Franz von Habsburg (1630 – 1665) als letzter Landesfürst kinderlos starb, war auch der Titel der Residenzstadt Geschichte und Tirol wurde von einem Statthalter regiert. Der Tiroler Bergbau hatte an Wichtigkeit eingebüßt und bedurfte keiner gesonderten Aufmerksamkeit. Kurz darauf verloren die Habsburger mit Spanien und Burgund ihre Besitzungen in Westeuropa, was Innsbruck vom Zentrum an den Rand des Imperiums rückte. In der K.u.K. Monarchie des 19. Jahrhunderts war Innsbruck der westliche Außenposten eines Riesenreiches, das sich bis in die heutige Ukraine erstreckte. Franz Josef I. (1830 – 1916) herrschte zwischen 1848 und 1916 über ein multiethnisches Vielvölkerreich. Sein neoabsolutistisches Herrschaftsverständnis allerdings war aus der Zeit gefallen. Österreich hatte seit 1867 zwar ein Parlament und eine Verfassung, der Kaiser betrachtete diese Regierung allerdings als „seine“. Minister waren dem Kaiser gegenüber verantwortlich, der über der Regierung stand. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zerbrach das marode Reich. Am 28. Oktober 1918 wurde die Republik Tschechoslowakei ausgerufen, am 29. Oktober verabschiedeten sich Kroaten, Slowenen und Serben aus der Monarchie. Der letzte Kaiser Karl dankte am 11. November ab. Am 12. November erklärte sich „Deutschösterreich zur demokratischen Republik, in der alle Gewalt vom Volke ausgeht“. Das Kapitel der Habsburger war beendet.

Bei allen nationalen, wirtschaftlichen und demokratiepolitischen Problemen, die es in den Vielvölkerstaaten gab, die in verschiedenen Kompositionen und Ausprägungen den Habsburgern unterstanden, die nachfolgenden Nationalstaaten schafften es teilweise wesentlich schlechter die Interessen von Minderheiten und kulturellen Unterschiede innerhalb ihres Territoriums unter einen Hut zu bringen. Seit der EU-Osterweiterung wird die Habsburgermonarchie von einigen wohlmeinenden Historikern als ein vormoderner Vorgänger der Europäischen Union gesehen. Gemeinsam mit der katholischen Kirche prägten die Habsburger den öffentlichen Raum über Architektur, Kunst und Kultur. Goldenes Dachl, Hofburg, die Triumphpforte, Schloss Ambras, der Leopoldsbrunnen und viele weitere Bauwerke erinnern bis heute an die Präsenz der wohl bedeutendsten Herrscherdynastie der europäischen Geschichte in Innsbruck.

Glaube, Kirche, Obrigkeit und Herrschaft

Die Fülle an Kirchen, Kapellen, Kruzifixen und Wandmalereien im öffentlichen Raum wirkt auf viele Besucher Innsbrucks aus anderen Ländern eigenartig. Nicht nur Gotteshäuser, auch viele Privathäuser sind mit Darstellungen der Heiligen Familie oder biblischen Szenen geschmückt. Der christliche Glaube und seine Institutionen waren in ganz Europa über Jahrhunderte alltagsbestimmend. Innsbruck als Residenzstadt der streng katholischen Habsburger und Hauptstadt des selbsternannten Heiligen Landes Tirol wurde bei der Ausstattung mit kirchlichen Bauwerkern besonders beglückt. Allein die Dimension der Kirchen umgelegt auf die Verhältnisse vergangener Zeiten sind gigantisch. Die Stadt mit ihren knapp 5000 Einwohnern besaß im 16. Jahrhundert mehrere Kirchen, die in Pracht und Größe jedes andere Gebäude überstrahlte, auch die Paläste der Aristokratie. Das Kloster Wilten war ein Riesenkomplex inmitten eines kleinen Bauerndorfes, das sich darum gruppierte. Die räumlichen Ausmaße der Gotteshäuser spiegelt die Bedeutung im politischen und sozialen Gefüge wider.

Die Kirche war für viele Innsbrucker nicht nur moralische Instanz, sondern auch weltlicher Grundherr. Der Bischof von Brixen war formal hierarchisch dem Landesfürsten gleichgestellt. Die Bauern arbeiteten auf den Landgütern des Bischofs wie sie auf den Landgütern eines weltlichen Fürsten für diesen arbeiteten. Damit hatte sie die Steuer- und Rechtshoheit über viele Menschen. Die kirchlichen Grundbesitzer galten dabei nicht als weniger streng, sondern sogar als besonders fordernd gegenüber ihren Untertanen. Gleichzeitig war es auch in Innsbruck der Klerus, der sich in großen Teilen um das Sozialwesen, Krankenpflege, Armen- und Waisenversorgung, Speisungen und Bildung sorgte. Der Einfluss der Kirche reichte in die materielle Welt ähnlich wie es heute der Staat mit Finanzamt, Polizei, Schulwesen und Arbeitsamt tut. Was uns heute Demokratie, Parlament und Marktwirtschaft sind, waren den Menschen vergangener Jahrhunderte Bibel und Pfarrer: Eine Realität, die die Ordnung aufrecht hält. Zu glauben, alle Kirchenmänner wären zynische Machtmenschen gewesen, die ihre ungebildeten Untertanen ausnützten, ist nicht richtig. Der Großteil sowohl des Klerus wie auch der Adeligen war fromm und gottergeben, wenn auch auf eine aus heutiger Sicht nur schwer verständliche Art und Weise. Verletzungen der Religion und Sitten wurden in der späten Neuzeit vor weltlichen Gerichten verhandelt und streng geahndet. Die Anklage bei Verfehlungen lautete Häresie, worunter eine Vielzahl an Vergehen zusammengefasst wurde. Sodomie, also jede sexuelle Handlung, die nicht der Fortpflanzung diente, Zauberei, Hexerei, Gotteslästerung – kurz jede Abwendung vom rechten Gottesglauben, konnte mit Verbrennung geahndet werden. Das Verbrennen sollte die Verurteilten gleichzeitig reinigen und sie samt ihrem sündigen Treiben endgültig vernichten, um das Böse aus der Gemeinschaft zu tilgen. Bis in die Angelegenheiten des täglichen Lebens regelte die Kirche lange Zeit das alltägliche Sozialgefüge der Menschen. Kirchenglocken bestimmten den Zeitplan der Menschen. Ihr Klang rief zur Arbeit, zum Gottesdienst oder informierte als Totengeläut über das Dahinscheiden eines Mitglieds der Gemeinde. Menschen konnten einzelne Glockenklänge und ihre Bedeutung voneinander unterscheiden. Sonn- und Feiertage strukturierten die Zeit. Fastentage regelten den Speiseplan. Familienleben, Sexualität und individuelles Verhalten hatten sich an den von der Kirche vorgegebenen Moral zu orientieren. Das Seelenheil im nächsten Leben war für viele Menschen wichtiger als das Lebensglück auf Erden, war dies doch ohnehin vom determinierten Zeitgeschehen und göttlichen Willen vorherbestimmt. Fegefeuer, letztes Gericht und Höllenqualen waren Realität und verschreckten und disziplinierten auch Erwachsene.

Während das Innsbrucker Bürgertum von den Ideen der Aufklärung nach den Napoleonischen Kriegen zumindest sanft wachgeküsst wurde, blieb der Großteil der Menschen weiterhin der Mischung aus konservativem Katholizismus und abergläubischer Volksfrömmigkeit verbunden. Religiosität war nicht unbedingt eine Frage von Herkunft und Stand, wie die gesellschaftlichen, medialen und politischen Auseinandersetzungen entlang der Bruchlinie zwischen Liberalen und Konservativ immer wieder aufzeigten. Seit der Dezemberverfassung von 1867 war die freie Religionsausübung zwar gesetzlich verankert, Staat und Religion blieben aber eng verknüpft. Die Wahrmund-Affäre, die sich im frühen 20. Jahrhundert ausgehend von der Universität Innsbruck über die gesamte K.u.K. Monarchie ausbreitete, war nur eines von vielen Beispielen für den Einfluss, den die Kirche bis in die 1970er Jahre hin ausübte. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg nahm diese politische Krise, die die gesamte Monarchie erfassen sollte in Innsbruck ihren Anfang. Ludwig Wahrmund (1861 – 1932) war Ordinarius für Kirchenrecht an der Juridischen Fakultät der Universität Innsbruck. Wahrmund, vom Tiroler Landeshauptmann eigentlich dafür ausgewählt, um den Katholizismus an der als zu liberal eingestuften Innsbrucker Universität zu stärken, war Anhänger einer aufgeklärten Theologie. Im Gegensatz zu den konservativen Vertretern in Klerus und Politik sahen Reformkatholiken den Papst nur als spirituelles Oberhaupt, nicht aber als weltlich Instanz, an. Studenten sollten nach Wahrmunds Auffassung die Lücke und die Gegensätze zwischen Kirche und moderner Welt verringern, anstatt sie einzuzementieren. Seit 1848 hatten sich die Gräben zwischen liberal-nationalen, sozialistischen, konservativen und reformorientiert-katholischen Interessensgruppen und Parteien vertieft. Eine der heftigsten Bruchlinien verlief durch das Bildungs- und Hochschulwesen entlang der Frage, wie sich das übernatürliche Gebaren und die Ansichten der Kirche, die noch immer maßgeblich die Universitäten besetzten, mit der modernen Wissenschaft vereinbaren ließen. Liberale und katholische Studenten verachteten sich gegenseitig und krachten immer aneinander. Bis 1906 war Wahrmund Teil der Leo-Gesellschaft, die die Förderung der Wissenschaft auf katholischer Basis zum Ziel hatte, bevor er zum Obmann der Innsbrucker Ortsgruppe des Vereins Freie Schule wurde, der für eine komplette Entklerikalisierung des gesamten Bildungswesens eintrat. Vom Reformkatholiken wurde er zu einem Verfechter der kompletten Trennung von Kirche und Staat. Seine Vorlesungen erregten immer wieder die Aufmerksamkeit der Obrigkeit. Angeheizt von den Medien fand der Kulturkampf zwischen liberalen Deutschnationalisten, Konservativen, Christlichsozialen und Sozialdemokraten in der Person Ludwig Wahrmunds eine ideale Projektionsfläche. Was folgte waren Ausschreitungen, Streiks, Schlägereien zwischen Studentenverbindungen verschiedener Couleur und Ausrichtung und gegenseitige Diffamierungen unter Politikern. Die Los-von-Rom Bewegung des Deutschradikalen Georg Ritter von Schönerer (1842 – 1921) krachte auf der Bühne der Universität Innsbruck auf den politischen Katholizismus der Christlichsozialen. Die deutschnationalen Akademiker erhielten Unterstützung von den ebenfalls antiklerikalen Sozialdemokraten sowie von Bürgermeister Greil, auf konservativer Seite sprang die Tiroler Landesregierung ein. Die Wahrmund Affäre schaffte es als Kulturkampfdebatte bis in den Reichsrat. Für Christlichsoziale war es ein „Kampf des freissinnigen Judentums gegen das Christentum“ in dem sich „Zionisten, deutsche Kulturkämpfer, tschechische und ruthenische Radikale“ in einer „internationalen Koalition“ als „freisinniger Ring des jüdischen Radikalismus und des radikalen Slawentums“ präsentierten. Wahrmund hingegen bezeichnete in der allgemein aufgeheizten Stimmung katholische Studenten als „Verräter und Parasiten“. Als Wahrmund 1908 eine seiner Reden, in der er Gott, die christliche Moral und die katholische Heiligenverehrung anzweifelte, in Druck bringen ließ, erhielt er eine Anzeige wegen Gotteslästerung. Nach weiteren teils gewalttätigen Versammlungen sowohl auf konservativer und antiklerikaler Seite, studentischen Ausschreitungen und Streiks musste kurzzeitig sogar der Unibetrieb eingestellt werden. Wahrmund wurde zuerst beurlaubt, später an die deutsche Universität Prag versetzt.

Auch in der Ersten Republik war die Verbindung zwischen Kirche und Staat stark. Der christlichsoziale, als Eiserner Prälat in die Geschichte eingegangen Ignaz Seipel schaffte es in den 1920er Jahren bis ins höchste Amt des Staates. Bundeskanzler Engelbert Dollfuß sah seinen Ständestaat als Konstrukt auf katholischer Basis als Bollwerk gegen den Sozialismus. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg waren Kirche und Politik in Person von Bischof Rusch und Kanzler Wallnöfer ein Gespann. Erst dann begann eine ernsthafte Trennung. Glaube und Kirche haben noch immer ihren fixen Platz im Alltag der Innsbrucker, wenn auch oft unbemerkt. Die Kirchenaustritte der letzten Jahrzehnte haben der offiziellen Mitgliederzahl zwar eine Delle versetzt und Freizeitevents werden besser besucht als Sonntagsmessen. Die römisch-katholische Kirche besitzt aber noch immer viel Grund in und rund um Innsbruck, auch außerhalb der Mauern der jeweiligen Klöster und Ausbildungsstätten. Etliche Schulen in und rund um Innsbruck stehen ebenfalls unter dem Einfluss konservativer Kräfte und der Kirche. Und wer immer einen freien Feiertag genießt, ein Osterei ans andere peckt oder eine Kerze am Christbaum anzündet, muss nicht Christ sein, um als Tradition getarnt im Namen Jesu zu handeln.

Maria hilf Innsbruck!

Heiligenverehrung und Volksfrömmigkeit wandelten stets auf einem schmalen Grat zwischen Glauben, Aberglauben und Magie. In den Alpen, wo die Menschen der kaum erklärbaren Umwelt mehr als in anderen Regionen ausgesetzt waren, nahm diese Form des Glaubens bemerkenswerte und oft skurrile Formen an. Heilige wurden bei verschiedenen Aufgaben im Alltag um Hilfe angefleht. Anna sollte Haus und Herdfeuer schützen, zur in Tirol besonders beliebten Heiligen Notburga von Rattenberg betete man für gute Ernte. Als dafür verstärkt Dünger und landwirtschaftliche Maschinen eingesetzt wurden, stieg sie zur Schutzheiligen der Trachtenträgerinnen auf. Bergleute vertrauten ihr Schicksal in ihrem gefährlichen Job unter Tage der Heiligen Barbara und dem Heiligen Bernhard an. Die Kapelle bei den Herrenhäusern im Halltal nahe Innsbruck gibt einen faszinierenden Einblick in die Glaubenswelt zwischen Bettelwurfgeist und Anbetung diverser lokaler Schutzpatrone. Die Heilige, die alle anderen in der Verehrung bis heute überstrahlt, ist Maria. Von der Kräuterweihe zu Maria Himmelfahrt bis zum rechtsdrehenden Wasser in Maria Waldrast am Fuß der Serles und Votivbildern in Kirchen und Kapellen ist sie beliebter Dauergast in der Volksfrömmigkeit. Wer aufmerksam durch Innsbruck spaziert, findet ein spezielles Bild immer wieder auf Fassaden von Gebäuden: Das Gnadenbild Mariahilf von Lucas Cranach (ca. 1472 – 1553).

Cranachs Madonna ist eine der populärsten und am häufigsten kopierten Darstellungen Marias im Alpenraum. Das Bild ist eine Neuinterpretation der klassischen ikonographischen Mutter Gottes. Ähnlich wie die Mona Lisa da Vincis, die zu einer ähnlichen Zeit entstand, lächelt Maria dem Betrachter verschmitzt zu. Cranach verzichtete auf jede Form der Sakralisierung wie Mondsichel oder Heiligenschein und lässt sie in zeitgenössischer Alltagskleidung auftreten. Die rotblonden Haare von Mutter und Kind transferieren sie von Palästina nach Europa. Aus der Heiligen und jungfräulichen Maria wurde eine gewöhnliche Frau mit Kind aus der gehobenen Mittelschicht des 16. Jahrhunderts.

Entstehung, Reise und Verehrung des Gnadenbildes Mariahilf erzählen im Kleinen die Geschichte von Reformation, Gegenreformation und Volksfrömmigkeit in den Deutschen Ländern. Die Odyssee des lediglich 78 x 47 cm großen Bildes begann im heutigen Thüringen am landesfürstlichen Hof, einem der kulturellen Zentren Europas der damaligen Zeit. Kurfürst Friedrich III. von Sachsen (1463 – 1525) war ein frommer Mensch. In seinem Besitz befand sich eine der umfangreichsten Reliquiensammlungen der Zeit hatte. Trotz seiner tiefen Verwurzelung im populären Glauben an Reliquien und seinen ausgeprägten Hang zur Marienverehrung unterstütze er 1518 nicht nur aus religiösen, sondern auch aus machtpolitischen Gründen Martin Luther. Freies Geleit des mächtigen Landesfürsten und die Unterbringung auf der Wartburg ermöglichten Luther die Arbeit an der deutschen Übersetzung der Heiligen Schrift und seiner Vorstellung einer neuen, reformierten Kirche.

Wie zu dieser Zeit üblich, hatte Friedrich auch einen Art Director in seinem Gefolge. Lucas Cranach war seit 1515 als Hofmaler in Wittenberg. Cranach war wie andere Maler seiner Zeit nicht nur äußerst produktiv, sondern auch äußerst geschäftstüchtig. Neben seiner künstlerischen Tätigkeit führte er in Wittenberg eine Apotheke und eine Weinschenke. Dank seines finanziellen Wohlstandes und Ansehens stand er der Gemeinde ab 1528 als Bürgermeister vor. Cranach galt als schneller Maler mit großem Output. Er erkannte Kunst als Medium, um Zeit und Zeitgeist festzuhalten und zu verbreiten. Ähnlich wie Albrecht Dürer schuf er populäre Werke mit großer Reichweite. Seine Porträts der damaligen High Society prägen bis heute unser Bild damaliger Promis wie die seines Arbeitgebers Friedrich, Maximilian I., Martin Luther oder seinem Standeskollegen Dürer.

Auf Schloss Wittenberg lernten sich Cranach und die Kirchenkritiker Philipp Melanchthon und Martin Luther kennen. Spätestens durch diese Bekanntschaft wurde der Künstler zum Anhänger des neuen, reformierten Christentums, das noch keine offizielle Erscheinungsform hatte. Die Unschärfen in den religiösen Überzeugungen und Praktiken dieser Zeit vor der offiziellen Kirchenspaltung spiegeln sich in Cranachs Werken wider. Trotz der Ablehnung Luthers und Melanchthons von Heiligenverehrung, Marienkult und ikonographischer Darstellungen in Kirchen malte Cranach weiterhin für seine Auftraggeber nach deren Geschmack.

Ebenso unscharf wie der Übergang von einer Konfession zur anderen im 16. Jahrhundert ist das Entstehungsdatum des Gnadenbildes Mariahilf. Cranach fertigte es irgendwann zwischen 1510 und 1537 entweder für den Hausalter von Friedrichs Schwägerin, Herzogin Barbara von Sachsen oder für die Heiligkreuzkirche in Dresden an. Kunstexperten sind sich bis heute uneins. Die Freundschaft zwischen Cranach und Martin Luther legt nahe, Cranach hätte es nach seiner Hinwendung zum Luthertum gemalt und diese verweltlichte Darstellung einer Mutter mit Kind sei ein Ausdruck eines neuen religiösen Weltbildes. Es ist aber durchaus möglich, dass der geschäftstüchtige Künstler das Bild nach der Vorstellung des Auftraggebers komplett ohne ideologischen Hintergrund, sondern als Ausdruck der Mode der Zeit bereits vor der Ankunft Luthers in Wittenberg malte.

Nach dem Tod Friedrichs trat Cranach in den Dienst seines Nachfolgers Johann Friedrichs I. von Sachsen. Als sein Arbeitgeber 1547 nach der Schlacht von Mühlberg in Gefangenschaft des Kaisers geriet, folgte ihm Hofmaler Cranach trotz seines hohen Alters bis nach Augsburg und Innsbruck. Nach fünf Jahren im Schlepptau der wohl luxuriös untergebrachten Geisel kehrte Cranach zurück nach Wittenberg, wo er seinem für damalige Verhältnisse biblischen Alter erlag.

Das Gnadenbild Mariahilf wurde, wahrscheinlich um es vor eifernden Bilderstürmen vor der Zerstörung zu retten, während der turbulenten Jahre der Konfessionskriege in die Kunstkammer des sächsischen Landesfürsten überführt. Knapp 65 Jahre später sollte es wie zuvor sein Erschaffer auf verschlungenen Pfaden seinen Weg nach Innsbruck finden. Als der kunstsinnige Passauer Bischof aus dem Hause Habsburg 1611 zu Gast am Hof in Dresden war, erwählte er das Gnadenbild Cranachs als Gastgeschenk und nahm es mit in seine fürstbischöfliche Residenz an der Donau. Dort sah es sein Domdekan und war so angetan, dass er eine Kopie für seinen Hausaltar anfertigen ließ. Rasch entstand rund um das Bild ein Wallfahrtskult.

Als aus dem Passauer Bischof sieben Jahre später Erzherzog Leopold V. von Österreich und Landesfürst Tirols wurde, übersiedelte das populäre Gemälde mit seinem Besitzer an den Hof in Innsbruck. Seine toskanische Gattin Claudia de Medici hielt den Marienkult in italienischer Tradition auch nach seinem Ableben eifrig am Köcheln. Sowohl die Servitenkirche als auch das Kapuzinerstift erhielten Altare und Bilder der Heiligen Muttergottes. Nichts war allerdings beliebter als Cranachs Gnadenbild. Um die Stadt während des Dreißigjährigen Krieges zu beschützen, wurde das Bild häufig aus der Hofkapelle geholt und für die öffentliche Verehrung ausgestellt. Die verzweifelte Innsbrucker Bevölkerung schrie dem kleinen Gemälde bei diesen Massengebeten ein lautstarkes „Maria Hilf“ entgegen, eine Praxis, die dank der Jesuiten im Volksglauben Einzug gehalten hatte. 1647, im Moment höchster Not schworen die Tiroler Landstände, rund um das Bild eine Kirche zu bauen, sollte der Schutz Marias das Land vor der Verwüstung durch bayerische und schwedische Truppen bewahren. Dass die reformierte Darstellung der Heiligen Maria, gemalt von einem Freund Martin Luthers, zum Schutz der Stadt vor protestantischen Truppen angefleht wurde, entbehrt wohl nicht einer gewissen Ironie.

Die Kirche Mariahilf wurde zwar gebaut, das Bild aber wurde 1650 in der Pfarrkirche St. Jakob innerhalb der sicheren Stadtmauern ausgestellt. Das neu erbaute Gotteshaus erhielt eine von Michael Waldmann angefertigte Kopie. Es sollte nicht die letzte ihrer Art werden. Das Motiv und die Darstellung Cranachs der Mutter Gottes erfreute sich allerhöchster Beliebtheit und findet sich bis heute nicht nur in Kirchen, sondern auf unzähligen Privathäusern wieder. Kunst wurde durch diese Kopien zum Massenphänomen. Vom Privatbesitz des sächsischen Landesfürsten war das Marienbild in den öffentlichen Raum gewandert. Jahrhunderte vor Andy Warhol und Roy Lichtenstein waren Cranach und Dürer zu viel kopierten Künstlern geworden und ihre Bilder zu einem Teil des öffentlichen Raumes und Alltags. Das Original des Gnadenbildes Mariahilf mag im Dom St. Jakob hängen, die Kopie und die drumherum entstandene Pfarre aber gaben einem ganzen Stadtteil seinen Namen.