Art in architecture: the post-war period

Art in architecture: the post-war period in Innsbruck

Although many of the buildings erected from the 1950s onwards are not very attractive architecturally, they do house interesting works of art. From 1949 there was a project in Austria Art on the building. In the case of buildings realised by the state, 2% of the total expenditure was to flow into artistic design. The implementation of the building law and thus also the administration of the budgets was then, as now, the responsibility of the federal states. Artists were to be financially supported through these public commissions. The idea first emerged in 1919 during the Weimar Republic and was continued by the National Socialists from 1934.

Austria took up art in architecture after the war to design public spaces as part of the reconstruction programme. The public sector, which replaced the aristocracy and bourgeoisie as the property developers of past centuries, was under massive financial pressure. Despite this, the housing projects, which were primarily focussed on function, were not intended to be completely unadorned.

Die mit der Gestaltung der Kunstwerke betrauten Tiroler Künstler wurden in ausgeschriebenen Wettbewerben ermittelt. Der bekannteste unter ihnen war Max Weiler, der vielleicht prominenteste Künstler im Tirol der Nachkriegszeit, der in Innsbruck unter anderem für die Fresken in der Theresienkirche auf der Hungerburg verantwortlich war. Weitere prominente Namen sind Helmut Rehm (1911 – 1991), Walter Honeder (1906 – 2006), Fritz Berger (1916 – 2002) und Emmerich Kerle (1916 – 2010).

The biographies of the artists were not only compiled by the Gewerbeschule Innsbruck (Note: today's HTL Trenkwalderstraße) and the Academy of Fine Arts in Vienna as a common denominator, but also characterised by the shared experience of National Socialism. Fritz Berger had lost his right arm and one eye during the war and had to learn to work with his left hand. Emmerich Kerle was taught at the Academy of Fine Arts in Vienna by Josef Müllner, among others, an artist who had made his mark on art history with busts of Adolf Hitler, Siegfried from the Nibelungen saga and the Karl Lueger monument in Vienna, which remains controversial to this day. Kerle served in Finland as a war painter.

Wie ein großer Teil der Tiroler Bevölkerung wollten auch Politiker, Beamte und die Künstler nach den harten und leidvollen Kriegsjahren Ruhe und Frieden, um Gras über das Geschehen der letzten Jahrzehnte wachsen zu lassen.

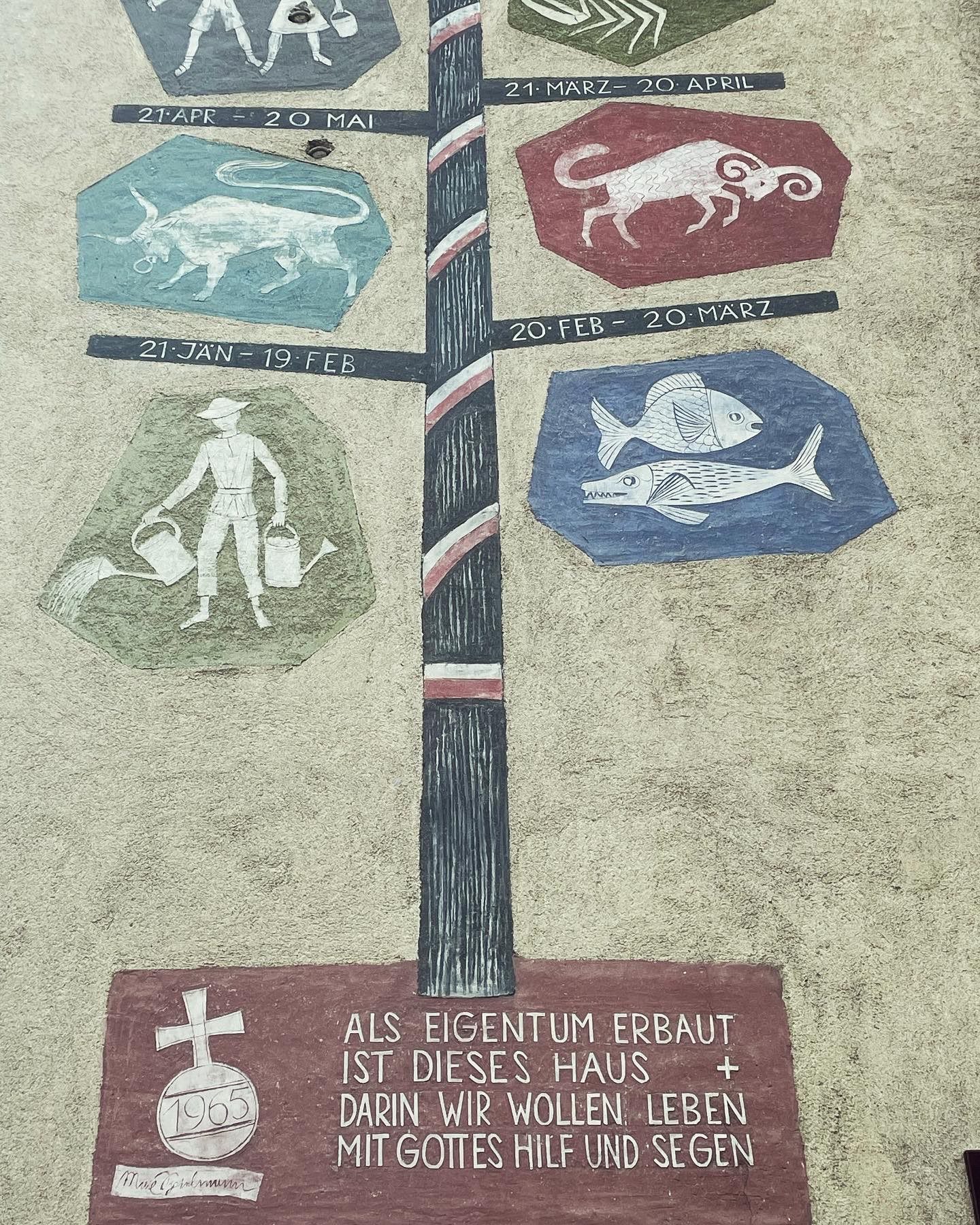

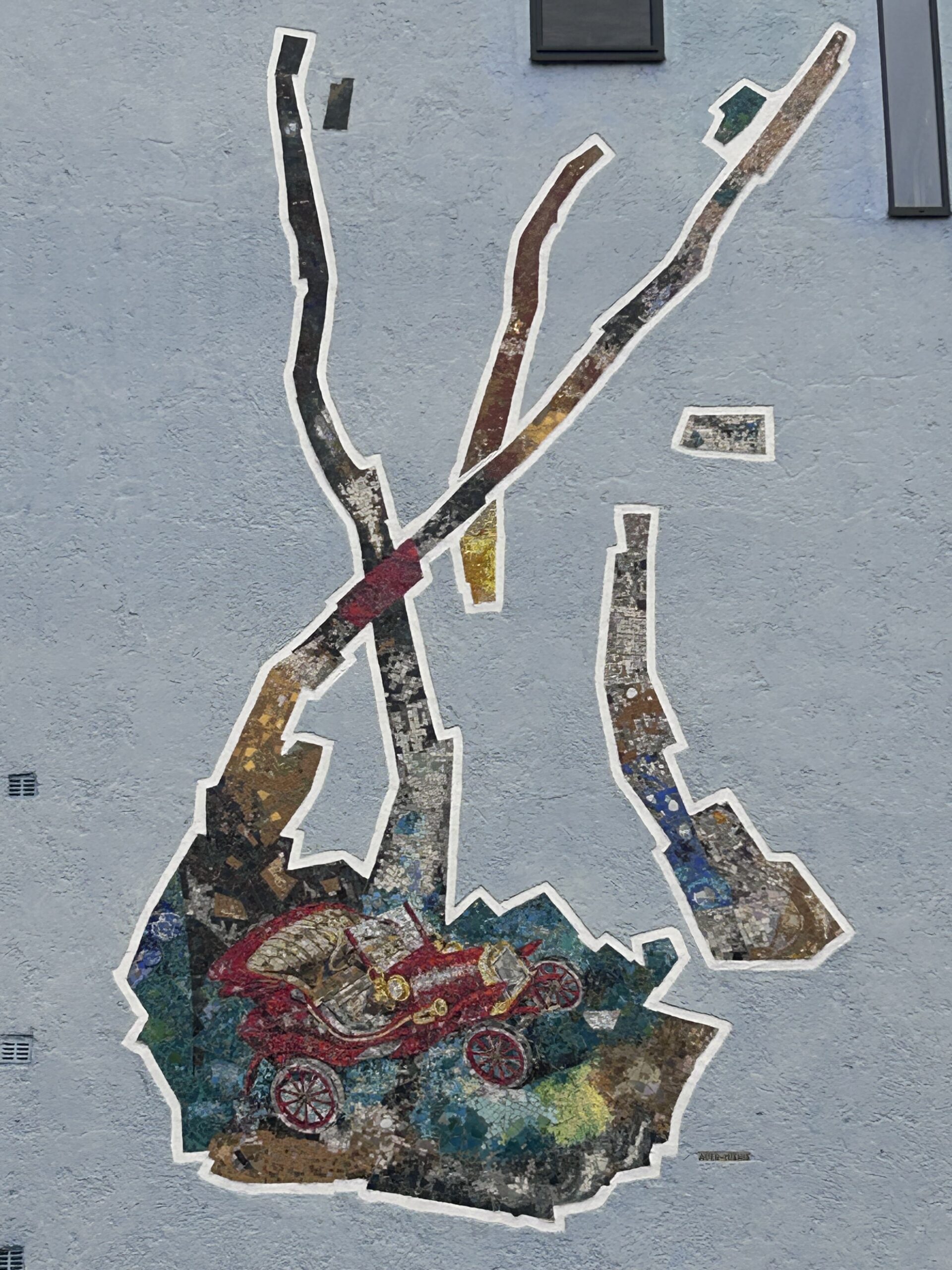

Die im Rahmen von Kunst am Bau entstandenen Werke reflektieren diese Haltung nach einem neuen Sittenbild. Es war das erste Mal, dass abstrakte, gestaltlose Kunst Eingang in den öffentlichen Raum Innsbrucks fand, wenn auch nur in unkritischem Rahmen. Märchen, Sagen, religiöse Symbole waren beliebte Motive, die auf den Sgraffitos, Mosaiken, Wandbildern und Statuen verewigt wurden. Die Kunst sollte auch ein neues Bewusstsein und Bild dessen schaffen, was als typisch Österreichischen galt. Noch 1955 betrachtete sich jeder zweite Österreicher als Deutscher. Die unterschiedlich ausgeführten Motive zeigen Freizeitaktivitäten, Kleidungsstile und Vorstellungen der sozialen Ordnung und gesellschaftlichen Normen der Nachkriegszeit. Frauen wurden häufig in Tracht und Dirndl, Männer in Lederhosen dargestellt. Die konservative Idealvorstellung der Geschlechterrollen wurden in der Kunst verarbeitet. Fleißig arbeitende Väter, brave Ehefrauen, die sich um Haus und Herd kümmerten und Kinder, die in der Schule eifrig lernen waren das Idealbild bis weit in die 1970er Jahre. Ein Leben wie aus einem Film mit Peter Alexander.

Die Realität sah freilich anders aus:

„Die Notlage gefährdet die Behaglichkeit des Heims. Sie zehrt an den Wurzeln der Lebensfreude. Niemand leidet mehr darunter als die Frau, deren Glück es bildet, einen zufriedenen, trauten Familienkreis um sich zu sehen. Welche Anspannung der seelischen Kraft erfordern der täglich zermürbende Kampf um ein bisschen Einkauf, die Mühsal des Schlangestehens, die Enttäuschungen der Absagen und Abweisungen und der Blick in den unmutigen Gesichtern der von Entbehrungen gepeinigten Lieben.“

Was in der Tiroler Tageszeitung zu lesen stand, war aber nur ein Teil der Alltagsrealität. Neben den materiellen Nöten bestimmte das kollektive Kriegstrauma die Gesellschaft. Die Erwachsenen der 1950er Jahre waren Produkte der Erziehung der Zwischenkriegszeit und des Nationalsozialismus. Männer, die an der Front gekämpft hatten, konnten als Kriegsverlierer nur in bestimmten Kreisen von ihren grauenhaften Erlebnissen sprechen, Frauen hatten meist gar kein Forum zur Verarbeitung ihrer Ängste und Sorgen. Häusliche Gewalt und Alkoholismus waren weit verbreitet. Lehrer, Polizisten, Politiker und Beamte kamen vielfach aus der nationalsozialistischen Anhängerschaft, die nicht einfach mit dem Ende des Krieges verschwand, sondern lediglich öffentlich totgeschwiegen wurde.

Das Problem an dieser Strategie des Verdrängens war, dass niemand die Verantwortung für das Geschehene übernahm, auch wenn vor allem zu Beginn die Begeisterung und Unterstützung für den Nationalsozialismus groß war. Es gab kaum eine Familie, die nicht mindestens ein Mitglied mit einer wenig rühmlichen Geschichte zwischen 1933 und 1945 hatte. Scham über das, was seit 1938 und in den Jahren in der Politik Österreichs geschehen war mischte sich zur Angst davor, von den Besatzungsmächten USA, Großbritannien, Frankreich und die UDSSR als Kriegsschuldiger ähnlich wie 1918 behandelt zu werden. Es entstand ein Klima, in dem niemand, weder die daran beteiligte noch die nachfolgende Generation über das Geschehene sprach. Diese Haltung verhinderte lange die Aufarbeitung dessen, was seit 1933 geschehen war.

The myth of Austria as the first victim of National Socialism, which only began to slowly crumble with the Waldheim affair in the 1980s, was born. Police officers, teachers, judges - they were all kept in their jobs despite their political views. Society needed them to keep going.

Ein Beispiel für den großzügig ausgebreiteten Mantel des Vergessens mit großem Bezug zu Innsbruck ist die Vita des Arztes Burghard Breitner (1884-1956). Breitner wuchs in einem wohlbetuchten bürgerlichen Haushalt auf. Die Villa Breitner am Mattsee war Sitz eines Museums über den vom Vater verehrten deutschnationalen Dichter Josef Viktor Scheffel.

Nach dem Gymnasium entschied sich Breitner gegen eine Karriere in der Literatur und für ein Medizinstudium. Anschließend beschloss er seinen Militärdienst und begann seine Karriere als Arzt. 1912/13 diente er als Militärarzt im Balkankrieg. 1914 verschlug es ihn an die Ostfront, wo er in russische Kriegsgefangenschaft geriet. Als Arzt kümmerte er sich im Gefangenenlager aufopferungsvoll um seine Kameraden. Erst 1920 sollte er als Held und „Angel of Siberia“ aus dem Gefangenenlager wieder nach Österreich zurückkehren.

1932 begann seine Laufbahn an der Universität Innsbruck. 1938 stand Breitner vor dem Problem, dass er auf Grund des jüdischen Hintergrundes seiner Großmutter väterlicherseits den „Great Aryan proof" could not provide. However, thanks to his good relationship with the Rector of Innsbruck University and important National Socialists, he was ultimately able to continue working at the university hospital. During the Nazi regime, Breitner was responsible for forced sterilisations and "Voluntary emasculation“ verantwortlich, auch wenn er wohl keine der Operationen persönlich durchführte.

Nach dem Krieg schaffte es der „Engel von Sibirien“ mit einigen Mühen sich durch das Entnazifizierungsverfahren zu winden. 1951 wurde er als Kandidat des VDU, einem politischen Sammelbecken für ehemalige Nationalsozialisten, als Kandidat für die Bundespräsidentschaftswahl aufgestellt. 1952 wurde Breitner Rektor der Universität Innsbruck. Nach seinem Tod widmete ihm die Stadt Innsbruck ein Ehrengrab am Westfriedhof Innsbruck. In der Reichenau ist ihm in unmittelbarer Nähe des Standortes des ehemaligen Konzentrationslagers eine Straße gewidmet.

Wer aufmerksam durch die Stadt geht, findet viele der noch heute sichtbaren Kunstwerke auf Häusern in Pradl und Wilten. Die Mischung aus reizloser Architektur und zeitgenössischen Kunstwerken der gerne verdrängten, in Filmen und Erzählungen lange idealisierten und verklärten Nachkriegszeit, ist sehenswert. Besonders schöne Beispiele finden sich an den Fassaden in der Pacherstraße, der Hunoldstraße, der Ing.-Thommenstraße, am Innrain, der Landesberufsschule Mandelsbergerstraße oder im Innenhof zwischen Landhausplatz und Maria-Theresienstraße.

Directory Art in Architecture 1950s and 1960s

If you are missing a work of art, we would be delighted to hear from you at info@discover-innsbruck.at

Wilten

- Egger-Lienz-Straße 48 and 119

- Innrain 87, 91, 119 and 135

- Mandelsbergerstraße state vocational school

- Doktor-Karl-von-Grabmayer-Straße

- Karmelitergasse 6

- Andreas Hofer-Strasse 24 - 28

- Ing.-Thommen-Strasse 4 and 5

- Hormayrstrasse 15

- Noldinstrasse 2 and 4

- Leopoldstrasse 41 a

- Freisingstraße 8

- Andreas-Hofer-Straße 47

Pradl

- Hunoldstraße 20

- Knollerstraße 1 (passageway)

- Amraserstraße 23 a

- Pacherstrasse 16 and 18

- Gumppstrasse 3

- Dr.-Glatz-Straße 16

- Siegmairschule Pradl Ost

City Center

- Landhauspassage (between Maria-Theresien-Straße and Landhaus)

Saggen

- Hotel Clima Zeughausgasse 3

St. Nikolaus

- Innstraße 63

Sights to see...

Leopoldstraße & Wiltener Platzl

Leopoldstrasse

Provincial vocational school

Mandelsbergerstrasse 16

Landhausplatz & Tiroler Landhaus

Eduard Wallnöfer Square