Philippine-Welser-Straße

Philippine-Welser-Straße

Wissenswert

Wer von Westen kommend in die Philippine-Welser-Straße einbiegt, glaubt ob der großen Wohnblöcke kaum, dass hier das ursprüngliche Dorf Amras zu finden war. Echte Amraser nennen die Bewohner der modernen Anlagen bis heute etwas spöttisch „Zuagroaste“, „Blöckler“ oder „Stiegenhäusler“. Nach wenigen Metern allerdings sieht man bereits die Bauernhäuser, die Amras als rurales Dorf in der Stadt auszeichnen.

Die Straße ist nach Philippine Welser, der bis heute in der Bevölkerung beliebten Frau Ferdinands II. benannt. Mit den üppigen Gärten vor den teils wie kleine Schlösschen ausgestatteten Amraser Bauernhäusern hätte die Landesfürstin wohl ihre rechte Freude. Die Fassaden und Erker sind mit katholischen Motiven im Stile des bäuerlichen Barocks geschmückt, die ins ländliche Tiroler Leben eingebettet wurden. Die aufwändig renovierten Bauernhäuser lassen erahnen, dass die modernen Amraser Landwirte ihren Unterhalt weniger durch zeitraubende Feldarbeit als vielmehr mit dem Verkauf und der Verwaltung von Immobilien bestreiten, die ihnen durch die Grundentlastung von 1848 zuteilwurden und im Lauf der Jahrhunderte üppig an Wert zulegten. Besonders sehenswert sind die Hausnummer 85, 88 und 101.

Bemerkenswert ist die wiederkehrende Darstellung der „Amraser Gnadenmutter“, einer lokalen Abwandlung der Madonnenverehrung. Laut einer Sage errettete die Gnadenmutter ein aus dem Fenster gefallenes Kind. Das fürstliche Elternpaar stiftete daraufhin ein Bildnis der Gnadenmutter, das im Volksglauben der Region einen besonderen Platz einnimmt und ein beliebtes Motiv für die Amraser Bauernhäuser darstellt. Sie ist ein Beispiel für Sagengestalten, die sich mit dem Christentum zu einem besonders frommen Gemisch paaren. Seit 1997 befindet sich vor dem Stecherhof im Zentrum der Straße der marmorne Dorfbrunnen, der eine Statue des Heiligen Pankraz, die Gnadenmutter und das Stadtwappen Innsbrucks als Symbol für die Eingliederung der Gemeinde Amras nach Innsbruck.

Das Bild an der Fassade über dem Eingang der Amraser Pfarrkirche des Tiroler Künstlers Hans Andre zeigt die Gnadenmutter neben einem Tiroler Schützen und einer Frau in Tiroler Tracht. Im Hintergrund kann man die Amraser Pfarrkirche erkennen. Die Abbildung der Kirche von sich selbst auf sich selbst ist eine besondere Ausprägung Tiroler Volksfrömmigkeit, die man auf einigen Gotteshäusern im Land sehen kann. Es ist ein Symbol für das Heilige Land Tirol, das auf dem Bund mit dem Heiligsten Herzen Jesu von 1796 basiert.

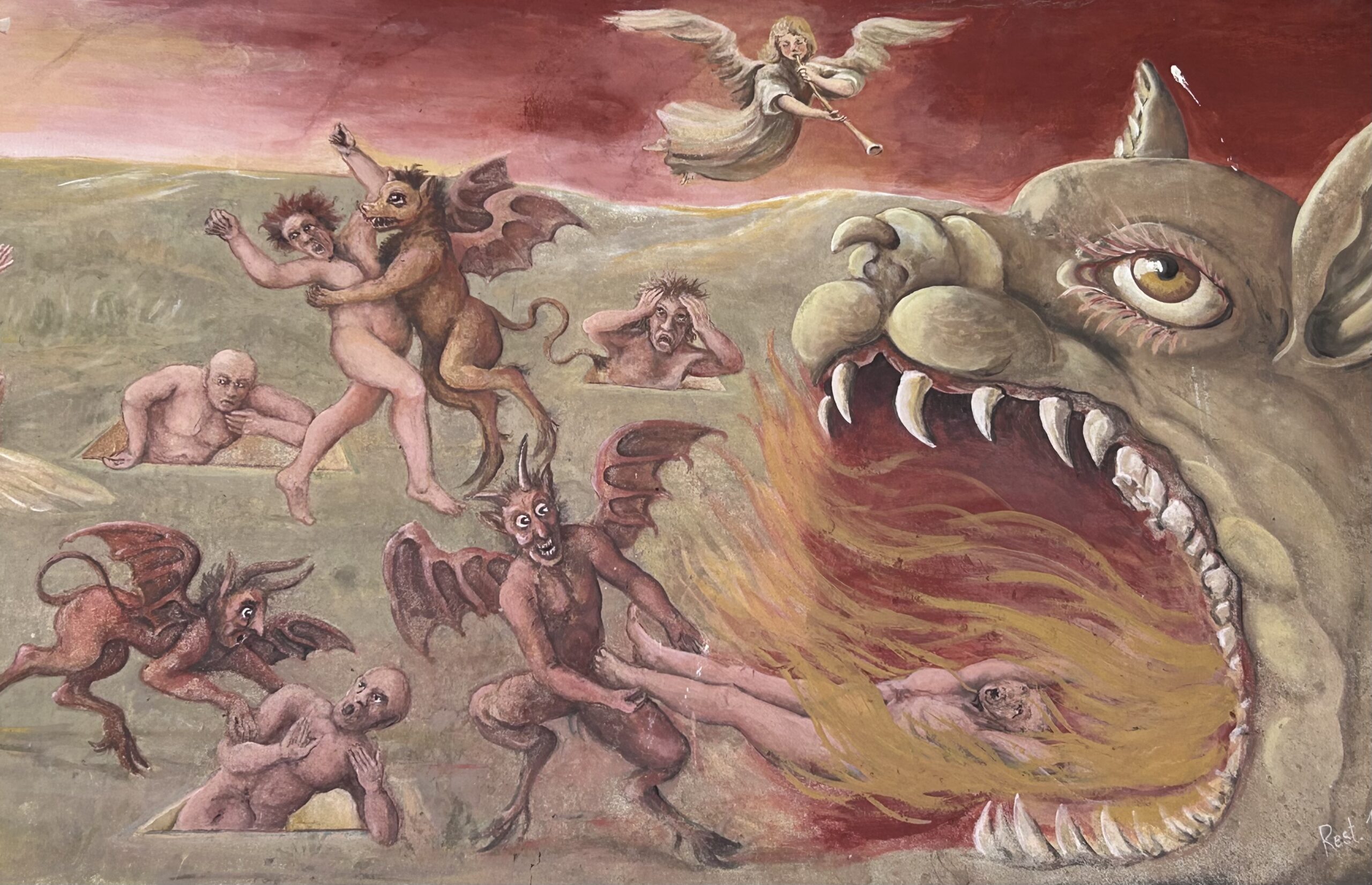

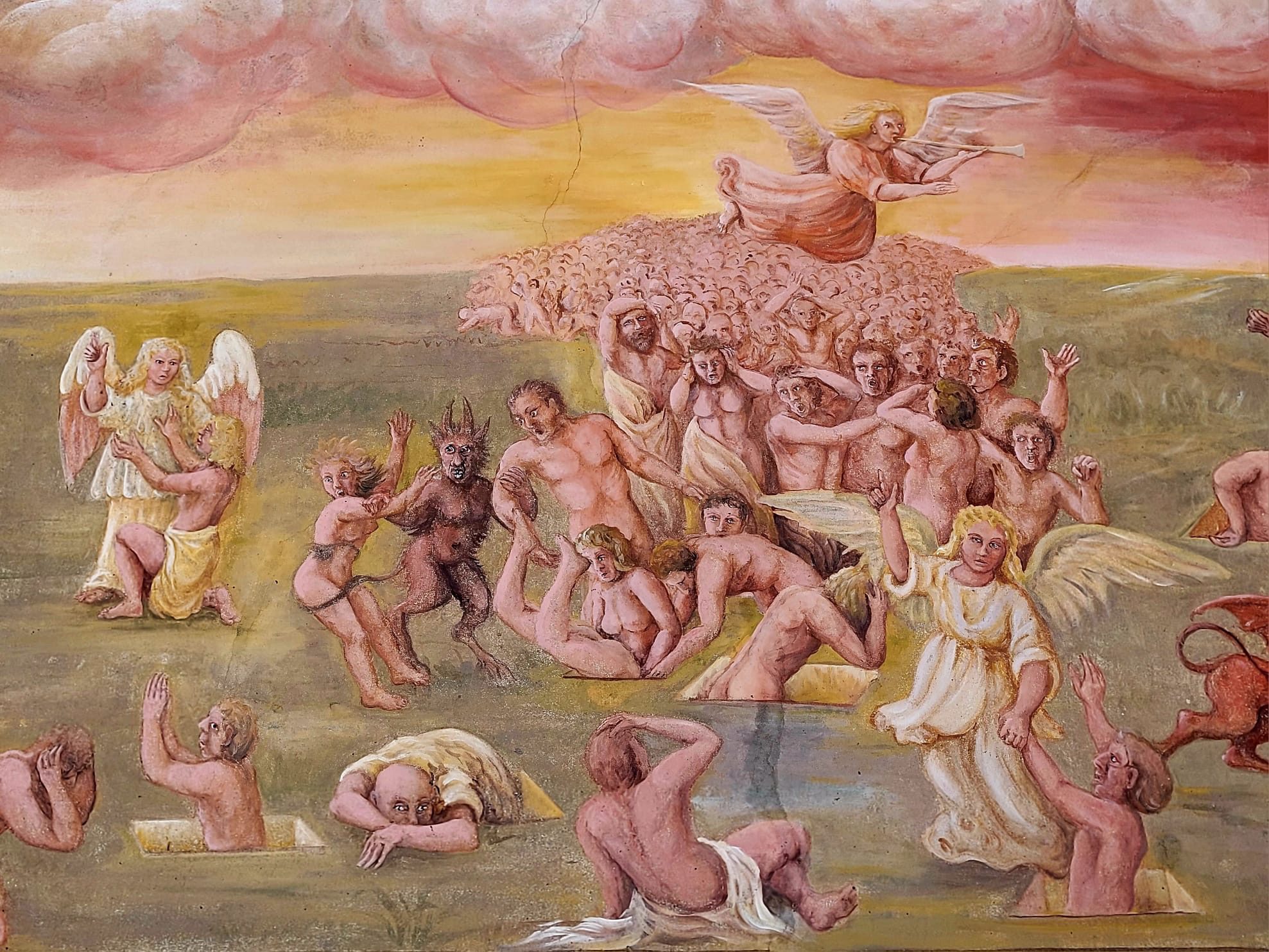

Ein weiteres sehenswertes Bild befindet sich auf der Kriegerkapelle der Kirche. Die Darstellung des Jüngsten Gerichtes mit Heiligen, Engeln und Teufeln, die die guten Bürger nach dem irdischen Leben ins Paradies führen, während die schlechten in den Höllenschlund gezerrt werden, ist ein wunderbares Beispiel für die religiöse Vorstellungswelt der barocken Gegenreformation. Der von einem Spitzhelm gekrönte Kirchturm ist der höchste der Stadt Innsbruck.

Tirolerland in Bauernhand

Die Identifikation mit dem Bauernstand ist in Tirol noch immer sehr hoch. Obwohl heute weniger als 2% der Bevölkerung von der Landwirtschaft leben, schaffen es Bauern über reges Vereinsleben, geschickte Selbstdarstellung und politische Vorfeldstrukturen eine überdurchschnittliche Repräsentation in der Gesellschaft zu haben. Das war nicht immer so. Über Jahrhunderte arbeitete der allergrößte Teil der Menschen in der Landwirtschaft, Bauern hatten aber kaum politisches Gewicht. Die Grundherren besaßen nicht nur Grund und Boden, sondern hatten auch Herrschaftsgewalt über die Bauleute selbst. An ein eigenständiges Agieren der Untertanen als aktive Teilnehmer des Wirtschaftskreislaufes war nicht zu denken. Regelmäßig wurde die Pacht in Form von Naturalien eingetrieben. Der lokale Kleinadel verwaltete die Bauernschaften innerhalb seines Territoriums und entrichtete seinerseits seine Abgaben an den Landesfürsten oder den Bischof. Erst nach und nach entwickelte sich das Bauernwesen in den stolzen Stand, den es bis heute darstellt.

Der Stand war in sich ähnlich hierarchisch strukturiert wie die gesamte mittelalterliche und frühneuzeitliche Gesellschaft. Es gab drei Arten der Verhältnisse zwischen Bauern und Grundherren. Durch das Mittelalter hindurch war das Leibgeding gängig. Bauern arbeiteten auf den herrschaftlichen Gütern als Leibeigene. Diese Leibeigenschaft konnte so weit gehen, dass über Heirat, Besitz, Mobilität und andere Angelegenheiten des persönlichen Lebens nicht frei entschieden werden durfte. Diese Form gehörte im allergrößten Teil Tirols in der Frühen Neuzeit bereits der Vergangenheit an.

Die zweite Form, das Freistift, umfasste eine Pacht über einen Hof über einen bestimmten Zeitraum, meistens ein Jahr. In der Regel wurde sie verlängert, da sowohl Grundherren als auch Bauern, ähnlich wie heute Arbeitgeber und Arbeitnehmer, von einer konstanten Geschäftsverbindung Vorteile hatten. Einen Rechtsanspruch auf ihrem Gut zu bleiben hatten die Untertanen allerdings nicht, ebenso wenig gab es Urkunden, die das Rechtsgeschäft vertraglich regelten. Die mündlich geregelten Verträge unterlagen dem Gewohnheitsrecht und Traditionen. Der Grundherr konnte seine Bauleute innerhalb seiner Güter hin- und herschieben oder sie komplett abstiften, sie vor die Tür setzen. Wurde der Hof nach Zustimmung des Grundherrn innerhalb der Familie von einem Bauern an seinen Sohn weitergegeben wurde eine Ehrung fällig, eine Zahlung in Höhe von bis zu 10% des Hofwertes.

Die dritte und modernste Form war die Erbleihe. Das Land blieb auch bei dieser Form der Pacht im Besitz des Grundherrn, ein Abstiften war aber nicht mehr so leicht möglich. Erbleute zahlten weniger Zins als Stiftleute. Im Herbst, entweder am St. Gallus Tag (16. Oktober) oder zu St. Martin (11. November) mussten die Bauern in Erbleihe ihren Pachtzins abliefern, der sich von Naturalabgaben mehr und mehr Richtung klingender Münze verlagerte. Durch Zukäufe oder geschickte Heiratspolitik konnten Bauern ihre Höfe vergrößern. Die Betriebe wurden innerhalb der Familie vererbt. Altbauern, die ihren Besitz mit der warmen Hand, also noch zu Lebzeiten, übergaben, behielten das Recht am Hof zu leben und wurden über ein vereinbartes Ausgedinge versorgt.

Das bäuerliche Erbrecht war je nach Region verschieden. Im Nordtiroler Oberland und in Südtirol herrschte die Realteilung vor, sprich, der Hof wurde unter allen Erben aufgeteilt. Das führte automatisch zu einer Zerstückelung der Güter und zu geringerer Rentabilität. Im Innsbrucker Raum und im Unterland hingegen war die Anerbenteilung gängige Praxis. Mit wenigen Ausnahmen erbte das älteste Kind den kompletten Hof, um die Struktur zu erhalten. Den Geschwistern des Alleinerben blieb meist nur der Weggang. Sie mussten ihren Lebensunterhalt als Dienstboten, Handwerker, Knechte und Mägde bestreiten. Als Söllhäusler, also Menschen mit einem kleinen Haus und vielleicht einem Garten aber ohne nennenswerten Grund und Boden, gehörten sie zum Pofel, der sich aus Wirten, fahrendem Volk, Prostituierten, Knechten, Mägden und Bettlern zusammensetze. Im Fall von Krankheit oder Verelendung hatten sie Ansprüche gegenüber dem Erben und konnten für eine gewisse Zeit am Hof unterkommen. Je nach Wert des Hofes hatten die Geschwister des Erben auch Anrecht auf einen Zins, meist war das jedoch wenig bis nichts. Bereits damals waren Bauern geschickt darin, den Buchwert ihrer Güter gering darzustellen.

Im 15. Jahrhundert begannen sich die politischen Spielregeln zu ändern. Den Landesfürsten war der Kleinadel als herrschaftliche Zwischenstufe zwischen ihnen und der Untertanenschaft mit eigener Gerichtsbarkeit stets ein Dorn im Auge gewesen. Schritt für Schritt begann sich am Ende des Mittelalters eine moderne Staatlichkeit herauszubilden. Monarchen und Hocharistokratie wollten direkt Herrschaft über die Untertanen ausüben. Die ständische Gesellschaft und das Geburtsrecht wurden von dieser Entwicklung zwar nicht angetastet, die Aufgabe des Kleinadels änderte sich aber. Sie wurden von Herren mit Verfügungsgewalt über ihre Untertanen zu Verwaltern ihrer Güter und Organisatoren der Landesverteidigung im Namen des jeweiligen Fürsten.

Um den Einfluss des Kleinadels möglichst kleinzuhalten, legte Friedrich IV. in seiner Landesordnung von 1404 die rechtliche Anerkennung der Erbleihe fest. Diese Form der Vergabe landwirtschaftlicher Güter setzte sich in Folge mit Ausnahme der Territorien der Fürstbischöfe von Trient und Brixen in Tirol gegenüber dem Freistift durch. Rechtstreitigkeiten zwischen Bauern und Grundherren mussten vor dem Landesfürsten verhandelt werden. Friedrich erkaufte sich mit diesem waghalsigen politischen Akt die unmittelbare Zuneigung und Treue seiner Untertanen, um so direkten Zugriff auf militärische Manpower und Steuerleistung erhalten. Die Bauern hatten den Vorteil, ihren Grundherren nicht mehr auf Gedeih und Verderb ausgeliefert zu sein.

Mit der Erbleihe wurden Bauern zu einer Art Unternehmern, die als Marktteilnehmer am frühen Kapitalismus teilnahmen. Sie waren zwar noch immer den Launen der Natur und der politischen Großwetterlage wie Kriegen oder den Zollbestimmungen unterworfen, hatten nun aber auch die Möglichkeit aus der Subsistenz am Existenzminimum vergangener Jahrhunderte aufzusteigen. Nach Ablieferung des Zehnten und der Versorgung des Haushaltes verkauften sie ihre Waren am Markt. Motivierte und fleißige Bauern konnten einen gewissen Wohlstand aufbauen.

Durch die wirtschaftlichen Veränderungen, die sich ab dem 15. Jahrhundert in Innsbruck durch die Erhebung zur Residenzstadt und in den Städten Hall und Schwaz durch den Bergbau vollzogen, profitierten auch die Bauern in den umliegenden Dörfern vom Aufschwung. Die Menschen, die als Beamte am Hof oder in der New Industrie Bergbau beschäftigt waren, bildeten eine Mittelschicht mit höherer Kaufkraft. Die Nachfrage nach Fleisch stieg an. Das wiederum hatte eine Veränderung der Landwirtschaft zur Folge. Die Bauern entdeckten die Viehzucht als einträglichere Quelle als den Ackerbau für sich.

Dank der Inflation nach der Entdeckung der neuen Welt und den finanziellen Verwerfungen des 16. Jahrhunderts verringerte sich auch die Höhe der Pacht, die die Bauern als Geldwert zu leisten hatten. Kleinere Bauern, die ihre Höfe als Freistift erhielten und die Abgaben in Naturalien abliefern mussten, litten unter der Geldentwertung, während große Landwirtschaften daraus Vorteile zogen.

Diese Entwicklungen führten zu neuen sozialen Beziehungsgeflechten auf den Höfen selbst und zu stärkeren Unterschieden innerhalb des Bauernstandes. Bauern standen ihrem Gesinde in allen Belangen vor, ähnlich wie der Pater Familias der Großfamilie im antiken Rom. Das Leben auf den Gütern hatte wenig mit dem heilen Familienleben, das heute gerne als traditioneller Tiroler Lifestyle propagiert wird, zu tun. Viel mehr waren es clanartige Großfamilienverbände, die im Alltag unter dem strengen Regime des Bauern standen: Er bestimmte über Arbeitsalltag, Kost, Logis, die karge Freizeit und persönliche Beziehungen. In den Dörfern bildeten sich klare Hierarchien heraus. Erbbauern hatte höheren Status als Stiftbauern. Großbauern hatten mehr Ansehen als kleine Bauern. Sie standen oft ihren Dörfern vor. Besonders erfolgreiche und treue Landwirte bekamen vom Landesfürsten ein eigenes Familienwappen verliehen und wurden zum Bauernadel. In einer Zeit, in der Ehre und Status innerhalb der Gesellschaft mindestens gleich viel wert war wie bare Münze unter dem Kopfpolster, war der Titel des freien Bauern mehr als ein reines Symbol. Diese Strukturen hielten sich am Land bis weit ins 19. Jahrhundert, in abgelegeneren Regionen des Landes bis ins 20. Jahrhundert. Bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges waren in Tirol noch immer mehr als 50% in der Landwirtschaft tätig. Die schönen Bauernhäuser in Hötting, Wilten Pradl und Amras, auf deren Fassaden stolz die Familienwappen und der Hinweis auf den Status als Erbhof prangen, sind Zeugnis für den Aufstieg des Bauernstandes in der Frühen Neuzeit.

Philippine Welser: Klein Venedig, Kochbücher und Kräuterkunde

Philippine Welser (1527 – 1580) war die Ehefrau Erzherzog Ferdinands II. und zählt zu den populärsten Herrscherfiguren Innsbrucks. Die Welsers zählten zu den wohlhabendsten Familien ihrer Epoche. Ihr Onkel Bartholomäus Welser war ähnlich reich wie Jakob Fugger und entstammte ebenfalls der Schicht der Kaufleute und Finanziers, die rund um 1500 zu enormem Reichtum gekommen waren. Die Säulen dieses Reichtums waren der Gewürzhandel mit Indien und die Verknüpfung von Bergbau und Metallhandel mit den amerikanischen Kolonien. Auch Welser hatte Kredite an die Habsburger vergeben. Anstatt die Kredite abzuzahlen, verpfändete Kaiser Karl V. einen Teil der neu annektierten Ländereien in Amerika an die Welser, die dafür das Land als Kolonie Klein-Venedig, heute Venezuela, mit Festungen und Siedlungen sichern und erschließen mussten. Sie statteten Expeditionen aus, um das legendäre Goldland El Dorado zu entdecken. Um möglichst viel aus ihrem Lehen herauszuholen, errichteten sie Handelsstützpunkte, um am gewinnträchtigen transatlantischen Sklavenhandel zwischen Europa, Westafrika und Amerika teilzunehmen. Nach 1530 untersagte Karl V. zwar den Handel mit Indigenen aus Südafrika, der Einsatz afrikanischer Sklaven auf den Plantagen und in den Minen fiel nicht unter diese Regelung. Das brutale Vorgehen der Welser führte 1546 zu Beschwerden am kaiserlichen Hof, wo ihnen das Lehen für Klein-Venedig daraufhin entzogen wurde. Ihre Handelsbeziehungen blieben allerdings aufrecht.

Ferdinand und Philippine lernten sich auf einem Faschingsball in Pilsen kennen. Der Habsburger verliebte sich Hals über Kopf in die wohlhabende Augsburgerin und heiratete sie. Besonders erfreut war im Hause Habsburg niemand über die in aller Heimlichkeit geschlossene Ehe der beiden, auch wenn die Geschäftsbeziehungen zwischen den Aristokraten und den neureichen Augsburger Kaufleuten schon einige Jahrzehnte alt waren und man das Geld der Welser gut gebrauchen konnte. Hochzeiten zwischen Bürgerlichen und Adligen galten trotz Wohlstandes als skandalös und nicht standesgemäß. Der Tiroler Landesfürst soll zeitlebens in seine schöne Ehefrau regelrecht vernarrt gewesen sein, weshalb er sich über alle Konventionen der Zeit hinwegsetzte. Der Kaiser erkannte die Ehe erst an, nachdem die beiden für ihre Heirat um Vergebung gebeten hatten und sich zu ewiger Geheimhaltung verpflichteten. Die Kinder der morganatischen Ehe wurden deshalb von der Erbfolge ausgeschlossen. Philippine galt als überaus schön. Ihre Haut sei laut Zeitzeugen so zart gewesen, „man hätte einen Schluck Rotwein durch ihre Kehle fließen sehen können“. Für seine Frau ließ Ferdinand Schloss Ambras in die heutige Form bringen. Sein Bruder Maximilian meinte gar, dass "Ferdinand verzaubert sai" von der schönen Philippine Welser, als Ferdinand während des Türkenkriegs seine Truppen abzog, um nach Hause zu seiner Frau zu gehen. Weniger schmeichelhaft der Nachsatz „…Ich wollt, daß die Brekin in einen Sakh schteckt und was nit wo wär. Gott verzeihs mier.“

Philippine Welsers Leidenschaft war das Kochen. In der Österreichischen Nationalbibliothek ist noch heute eine Rezeptsammlung vorhanden. Die Kochkunst wurde im Mittelalter und der Frühen Neuzeit ausschließlich von Wohlhabenden und Adeligen gepflegt, während der allergrößte Teil der Untertanen essen musste, was verfügbar war. Mittelalter und Neuzeit, eigentlich alle Menschen bis in die 1950er Jahre, lebten unter dauerhaftem Kalorienmangel. Während wir heute zu viel essen und deshalb krank werden, litten unsere Vorfahren unter Krankheiten, die auf Mangelernährung zurückzuführen war. Früchte waren ebenso selten Teil des Speiseplans wie Fleisch. Die Kost war eintönig und kaum gewürzt. Gewürze wie der exotische Pfeffer waren Luxusgüter, die sich das normale Volk nicht leisten konnten. Während der Speiseplan des Normalbürgers eine triste Angelegenheit war, bei der es vor allem darum ging, sich die Kalorien für die tägliche Arbeit so effizient als möglich zu holen, begann sich in Innsbruck unter Ferdinand II. und Philippine Welser die Einstellung zu Essen und Trinken zu verändern. Der Hofstaat hatte seit Friedrich IV. zu einer gewissen Kultivierung der Manieren und Sitten in Innsbruck beigetragen, Philippine Welser und Ferdinand trieben diese Entwicklung auf Schloss Ambras und der Weiherburg auf die Spitze. Die Bankette, die sie gaben, waren legendär und arteten nicht selten in Orgien aus.

Kräuterkunde war ihr zweites Steckenpferd. Philippine Welser beschrieb, wie man Pflanzen und Kräuter zur Linderung körperlicher Leiden aller Art verwendet. „Um die Zähne weiß und frisch zu machen und die Würm darin zu töten: Nehmt Rosmarinholz und brennt es zu Kohle, staßt alles zu Pulver, bindet es in ein seiden Tüchelein und reibt damit die Zähne ein,“ war einer ihrer Tipps für ein gesundes und gepflegtes Dasein. Auf Schloss Ambras in Innsbruck ließ sie für ihr Hobby und ihre Studien einen Kräutergarten anlegen.

In der Tiroler Bevölkerung galt sie laut Berichten der Zeit als sehr beliebt, kümmerte sie sich doch sehr um die Armen und Bedürftigen. Die vom Stadtrat angeleitete Fürsorge der Bedürftigen, gesponsert von wohlhabenden Bürgern und Adeligen, war damals allerdings keine Besonderheit, sondern gängige Praxis. Näher an das Seelenheil im nächsten Leben als durch christliche Nächstenliebe, Caritas, konnte man nicht kommen.

Ihre letzte Ruhe fand Philippine Welser nach ihrem Tod 1580 in der Silbernen Kapelle in der Innsbrucker Hofkirche. Gemeinsam mit ihren als Säugling verstorbenen Kindern und Ferdinand wurde sie dort begraben. Unterhalb des Schloss Ambras erinnert die Philippine-Welser-Straße an sie.

Glaube, Kirche, Obrigkeit und Herrschaft

Die Fülle an Kirchen, Kapellen, Kruzifixen und Wandmalereien im öffentlichen Raum wirkt auf viele Besucher Innsbrucks aus anderen Ländern eigenartig. Nicht nur Gotteshäuser, auch viele Privathäuser sind mit Darstellungen der Heiligen Familie oder biblischen Szenen geschmückt. Der christliche Glaube und seine Institutionen waren in ganz Europa über Jahrhunderte alltagsbestimmend. Innsbruck als Residenzstadt der streng katholischen Habsburger und Hauptstadt des selbsternannten Heiligen Landes Tirol wurde bei der Ausstattung mit kirchlichen Bauwerkern besonders beglückt. Allein die Dimension der Kirchen umgelegt auf die Verhältnisse vergangener Zeiten sind gigantisch. Die Stadt mit ihren knapp 5000 Einwohnern besaß im 16. Jahrhundert mehrere Kirchen, die in Pracht und Größe jedes andere Gebäude überstrahlte, auch die Paläste der Aristokratie. Das Kloster Wilten war ein Riesenkomplex inmitten eines kleinen Bauerndorfes, das sich darum gruppierte. Die räumlichen Ausmaße der Gotteshäuser spiegelt die Bedeutung im politischen und sozialen Gefüge wider.

Die Kirche war für viele Innsbrucker nicht nur moralische Instanz, sondern auch weltlicher Grundherr. Der Bischof von Brixen war formal hierarchisch dem Landesfürsten gleichgestellt. Die Bauern arbeiteten auf den Landgütern des Bischofs wie sie auf den Landgütern eines weltlichen Fürsten für diesen arbeiteten. Damit hatte sie die Steuer- und Rechtshoheit über viele Menschen. Die kirchlichen Grundbesitzer galten dabei nicht als weniger streng, sondern sogar als besonders fordernd gegenüber ihren Untertanen. Gleichzeitig war es auch in Innsbruck der Klerus, der sich in großen Teilen um das Sozialwesen, Krankenpflege, Armen- und Waisenversorgung, Speisungen und Bildung sorgte. Der Einfluss der Kirche reichte in die materielle Welt ähnlich wie es heute der Staat mit Finanzamt, Polizei, Schulwesen und Arbeitsamt tut. Was uns heute Demokratie, Parlament und Marktwirtschaft sind, waren den Menschen vergangener Jahrhunderte Bibel und Pfarrer: Eine Realität, die die Ordnung aufrecht hält. Zu glauben, alle Kirchenmänner wären zynische Machtmenschen gewesen, die ihre ungebildeten Untertanen ausnützten, ist nicht richtig. Der Großteil sowohl des Klerus wie auch der Adeligen war fromm und gottergeben, wenn auch auf eine aus heutiger Sicht nur schwer verständliche Art und Weise. Verletzungen der Religion und Sitten wurden in der späten Neuzeit vor weltlichen Gerichten verhandelt und streng geahndet. Die Anklage bei Verfehlungen lautete Häresie, worunter eine Vielzahl an Vergehen zusammengefasst wurde. Sodomie, also jede sexuelle Handlung, die nicht der Fortpflanzung diente, Zauberei, Hexerei, Gotteslästerung – kurz jede Abwendung vom rechten Gottesglauben, konnte mit Verbrennung geahndet werden. Das Verbrennen sollte die Verurteilten gleichzeitig reinigen und sie samt ihrem sündigen Treiben endgültig vernichten, um das Böse aus der Gemeinschaft zu tilgen. Bis in die Angelegenheiten des täglichen Lebens regelte die Kirche lange Zeit das alltägliche Sozialgefüge der Menschen. Kirchenglocken bestimmten den Zeitplan der Menschen. Ihr Klang rief zur Arbeit, zum Gottesdienst oder informierte als Totengeläut über das Dahinscheiden eines Mitglieds der Gemeinde. Menschen konnten einzelne Glockenklänge und ihre Bedeutung voneinander unterscheiden. Sonn- und Feiertage strukturierten die Zeit. Fastentage regelten den Speiseplan. Familienleben, Sexualität und individuelles Verhalten hatten sich an den von der Kirche vorgegebenen Moral zu orientieren. Das Seelenheil im nächsten Leben war für viele Menschen wichtiger als das Lebensglück auf Erden, war dies doch ohnehin vom determinierten Zeitgeschehen und göttlichen Willen vorherbestimmt. Fegefeuer, letztes Gericht und Höllenqualen waren Realität und verschreckten und disziplinierten auch Erwachsene.

Während das Innsbrucker Bürgertum von den Ideen der Aufklärung nach den Napoleonischen Kriegen zumindest sanft wachgeküsst wurde, blieb der Großteil der Menschen weiterhin der Mischung aus konservativem Katholizismus und abergläubischer Volksfrömmigkeit verbunden. Religiosität war nicht unbedingt eine Frage von Herkunft und Stand, wie die gesellschaftlichen, medialen und politischen Auseinandersetzungen entlang der Bruchlinie zwischen Liberalen und Konservativ immer wieder aufzeigten. Seit der Dezemberverfassung von 1867 war die freie Religionsausübung zwar gesetzlich verankert, Staat und Religion blieben aber eng verknüpft. Die Wahrmund-Affäre, die sich im frühen 20. Jahrhundert ausgehend von der Universität Innsbruck über die gesamte K.u.K. Monarchie ausbreitete, war nur eines von vielen Beispielen für den Einfluss, den die Kirche bis in die 1970er Jahre hin ausübte. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg nahm diese politische Krise, die die gesamte Monarchie erfassen sollte in Innsbruck ihren Anfang. Ludwig Wahrmund (1861 – 1932) war Ordinarius für Kirchenrecht an der Juridischen Fakultät der Universität Innsbruck. Wahrmund, vom Tiroler Landeshauptmann eigentlich dafür ausgewählt, um den Katholizismus an der als zu liberal eingestuften Innsbrucker Universität zu stärken, war Anhänger einer aufgeklärten Theologie. Im Gegensatz zu den konservativen Vertretern in Klerus und Politik sahen Reformkatholiken den Papst nur als spirituelles Oberhaupt, nicht aber als weltlich Instanz, an. Studenten sollten nach Wahrmunds Auffassung die Lücke und die Gegensätze zwischen Kirche und moderner Welt verringern, anstatt sie einzuzementieren. Seit 1848 hatten sich die Gräben zwischen liberal-nationalen, sozialistischen, konservativen und reformorientiert-katholischen Interessensgruppen und Parteien vertieft. Eine der heftigsten Bruchlinien verlief durch das Bildungs- und Hochschulwesen entlang der Frage, wie sich das übernatürliche Gebaren und die Ansichten der Kirche, die noch immer maßgeblich die Universitäten besetzten, mit der modernen Wissenschaft vereinbaren ließen. Liberale und katholische Studenten verachteten sich gegenseitig und krachten immer aneinander. Bis 1906 war Wahrmund Teil der Leo-Gesellschaft, die die Förderung der Wissenschaft auf katholischer Basis zum Ziel hatte, bevor er zum Obmann der Innsbrucker Ortsgruppe des Vereins Freie Schule wurde, der für eine komplette Entklerikalisierung des gesamten Bildungswesens eintrat. Vom Reformkatholiken wurde er zu einem Verfechter der kompletten Trennung von Kirche und Staat. Seine Vorlesungen erregten immer wieder die Aufmerksamkeit der Obrigkeit. Angeheizt von den Medien fand der Kulturkampf zwischen liberalen Deutschnationalisten, Konservativen, Christlichsozialen und Sozialdemokraten in der Person Ludwig Wahrmunds eine ideale Projektionsfläche. Was folgte waren Ausschreitungen, Streiks, Schlägereien zwischen Studentenverbindungen verschiedener Couleur und Ausrichtung und gegenseitige Diffamierungen unter Politikern. Die Los-von-Rom Bewegung des Deutschradikalen Georg Ritter von Schönerer (1842 – 1921) krachte auf der Bühne der Universität Innsbruck auf den politischen Katholizismus der Christlichsozialen. Die deutschnationalen Akademiker erhielten Unterstützung von den ebenfalls antiklerikalen Sozialdemokraten sowie von Bürgermeister Greil, auf konservativer Seite sprang die Tiroler Landesregierung ein. Die Wahrmund Affäre schaffte es als Kulturkampfdebatte bis in den Reichsrat. Für Christlichsoziale war es ein „Kampf des freissinnigen Judentums gegen das Christentum“ in dem sich „Zionisten, deutsche Kulturkämpfer, tschechische und ruthenische Radikale“ in einer „internationalen Koalition“ als „freisinniger Ring des jüdischen Radikalismus und des radikalen Slawentums“ präsentierten. Wahrmund hingegen bezeichnete in der allgemein aufgeheizten Stimmung katholische Studenten als „Verräter und Parasiten“. Als Wahrmund 1908 eine seiner Reden, in der er Gott, die christliche Moral und die katholische Heiligenverehrung anzweifelte, in Druck bringen ließ, erhielt er eine Anzeige wegen Gotteslästerung. Nach weiteren teils gewalttätigen Versammlungen sowohl auf konservativer und antiklerikaler Seite, studentischen Ausschreitungen und Streiks musste kurzzeitig sogar der Unibetrieb eingestellt werden. Wahrmund wurde zuerst beurlaubt, später an die deutsche Universität Prag versetzt.

Auch in der Ersten Republik war die Verbindung zwischen Kirche und Staat stark. Der christlichsoziale, als Eiserner Prälat in die Geschichte eingegangen Ignaz Seipel schaffte es in den 1920er Jahren bis ins höchste Amt des Staates. Bundeskanzler Engelbert Dollfuß sah seinen Ständestaat als Konstrukt auf katholischer Basis als Bollwerk gegen den Sozialismus. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg waren Kirche und Politik in Person von Bischof Rusch und Kanzler Wallnöfer ein Gespann. Erst dann begann eine ernsthafte Trennung. Glaube und Kirche haben noch immer ihren fixen Platz im Alltag der Innsbrucker, wenn auch oft unbemerkt. Die Kirchenaustritte der letzten Jahrzehnte haben der offiziellen Mitgliederzahl zwar eine Delle versetzt und Freizeitevents werden besser besucht als Sonntagsmessen. Die römisch-katholische Kirche besitzt aber noch immer viel Grund in und rund um Innsbruck, auch außerhalb der Mauern der jeweiligen Klöster und Ausbildungsstätten. Etliche Schulen in und rund um Innsbruck stehen ebenfalls unter dem Einfluss konservativer Kräfte und der Kirche. Und wer immer einen freien Feiertag genießt, ein Osterei ans andere peckt oder eine Kerze am Christbaum anzündet, muss nicht Christ sein, um als Tradition getarnt im Namen Jesu zu handeln.

März 1848... und was er brachte

Das Jahr 1848 nimmt einen mythischen Platz in der europäischen Geschichte ein. Die Hotspots waren zwar nicht im abgeschiedenen Tirol, sondern in den großen Metropolen wie Paris, Wien, Budapest, Mailand oder Berlin zu finden, auch im Heiligen Land hinterließ das Revolutionsjahr aber kräftige Spuren. Im Gegensatz zum bäuerlich geprägten Umland hatte sich in Innsbruck ein aufgeklärtes Bildungsbürgertum entwickelt. Aufgeklärte Menschen wollten keine Untertanen eines Monarchen oder Landesfürsten mehr sein, sondern Bürger mit Rechten und Pflichten gegenüber einem Staat. Studenten und Freiberufler forderten politische Mitsprache, Pressefreiheit und Bürgerrechte. Arbeiter verlangten nach besseren Löhnen und Arbeitsbedingungen. Besonders radikale Liberale und Nationalisten stellten sogar die Allmacht der Kirche in Frage.

Im März 1848 entlud sich in vielen Städten Europas dieses sozial und politisch hochexplosive Gemisch in Aufständen. In Innsbruck feierten Studenten und Professoren die neu erlassene Pressefreiheit mit einem Fackelzug. Im Großen und Ganzen ging die Revolution im gemächlichen Tirol aber ruhig vonstatten. Von einem spontanen Ausbruch der Emotionen zu sprechen wäre verwegen, der Termin des Zuges wurde wegen Schlechtwetter vom 20. auf den 21. März verschoben. Es kam kaum zu antihabsburgischen Ausschreitungen oder Übergriffen, ein verirrter Stein in ein Fenster der Jesuiten war einer der Höhepunkte der alpinen Variante der Revolution von 1848. Die Studenten unterstützten das Stadtmagistrat sogar dabei, die öffentliche Ordnung zu überwachen, um so dem Monarchen ihre Dankbarkeit für die neu gewährten Freiheiten und ihre Treue zu zeigen.

Die anfängliche Begeisterung für bürgerliche Revolution wurde in Innsbruck schnell von deutschnationalem, patriotischen Rausch abgelöst. Am 6. April 1848 wurde vom Gubernator Tirols die deutsche Fahne während eines feierlichen Umzugs geschwungen. Auch auf dem Stadtturm wurde eine deutsche Tricolore gehisst. Während sich Studenten, Arbeiter, liberal-nationalistisch gesinnte Bürger, Republikaner, Anhänger einer konstitutionellen Monarchie und katholische Konservative bei gesellschaftlichen Themen wie der Pressefreiheit nicht einig wurden, teilte man die Abneigung gegen die italienische Unabhängigkeitsbewegung, die von Piemont und Mailand ausgehend Norditalien erfasst hatte. Innsbrucker Studenten und Schützen zogen mit Unterstützung der k.k. Armeeführung ins Trentino, um die Unruhen und Aufstände im Keim zu ersticken. Bekannte Mitglieder dieses Korps waren der bereits in die Jahre gekommene Pater Haspinger, der bereits mit Andreas Hofer 1809 zu Felde zog, und Adolf Pichler. Johann Nepomuk Mahl-Schedl, vermögender Besitzer von Schloss Büchsenhausen, stattete sogar eine eigene Kompanie aus, mit der er zur Grenzsicherung über den Brenner zog.

Auch die Stadt Innsbruck als politisches und wirtschaftliches Zentrum des multinationalen Kronlandes Tirol und Heimat vieler Italienischsprachiger wurde zur Arena dieses Nationalitätenkonflikts. In Kombination mit reichlich Alkohol bereiteten anti-italienische Gefühle in Innsbruck mehr Gefahr für die öffentliche Ordnung als die nach bürgerlichen Freiheiten. Ein Streit zwischen einem deutschsprachigen Handwerker und einem italienischsprachigen Ladiner schaukelte sich dermaßen auf, dass es beinahe zu einem Pogrom gegenüber den zahlreichen Betrieben und Gaststätten von italienischsprachigen Tirolern gekommen wäre.

Die relative Beschaulichkeit Innsbrucks kam dem unter Druck stehenden Kaiserhaus recht. Als es in Wien auch nach dem März nicht aufhörte zu brodeln, floh Kaiser Ferdinand im Mai nach Tirol. Folgt man den Presseberichten aus dieser Zeit, wurde er von der Bevölkerung begeistert empfangen.

"Wie heißt das Land, dem solche Ehre zu Theil wird, wer ist das Volk, das ein solches Vertrauen genießt in dieser verhängnißvollen Zeit? Stützt sich die Ruhe und Sicherheit hier bloß auf die Sage aus alter Zeit, oder liegt auch in der Gegenwart ein Grund, auf dem man bauen kann, den der Wind nicht weg bläst, und der Sturm nicht erschüttert? Dieses Alipenland heißt Tirol, gefällts dir wohl? Ja, das tirolische Volk allein bewährt in der Mitte des aufgewühlten Europa die Ehrfurcht und Treue, den Muth und die Kraft für sein angestammtes Regentenhaus, während ringsum Auflehnung, Widerspruch. Trotz und Forderung, häufig sogar Aufruhr und Umsturz toben; Tirol allein hält fest ohne Wanken an Sitte und Gehorsam, auf Religion, Wahrheit und Recht, während anderwärts die Frechheit und Lüge, der Wahnsinn und die Leidenschaften herrschen anstatt folgen wollen. Und während im großen Kaiserreiche sich die Bande überall lockern, oder gar zu lösen drohen; wo die Willkühr, von den Begierden getrieben, Gesetze umstürzt, offenen Aufruhr predigt, täglich mit neuen Forderungen losgeht; eigenmächtig ephemere- wie das Wetter wechselnde Einrichtungen schafft; während Wien, die alte sonst so friedliche Kaiserstadt, sich von der erhitzten Phantasie der Jugend lenken und gängeln läßt, und die Räthe des Reichs auf eine schmähliche Weise behandelt, nach Laune beliebig, und mit jakobinischer Anmaßung, über alle Provinzen verfügend, absetzt und anstellt, ja sogar ohne Ehrfurcht, den Kaiser mit Sturm-Petitionen verfolgt; während jetzt von allen Seiten her Deputationen mit Ergebenheits-Addressen mit Bittgesuchen und Loyalitätsversicherungen dem Kaiser nach Innsbruck folgen, steht Tirol ganz ruhig, gleich einer stillen Insel, mitten im brausenden Meeressturme, und des kleinen Völkchens treue Brust bildet, wie seine Berge und Felsen, eine feste Mauer in Gesetz und Ordnung, für den Kaiser und das Vaterland."

Im Juni stieg auch ein junger Franz Josef, damals noch nicht Kaiser, am Rückweg von den Schlachtfeldern Norditaliens in der Hofburg ab, anstatt direkt nach Wien zu reisen. Innsbruck war wieder Residenzstadt, wenn auch nur für einen Sommer. Während in Wien, Mailand und Budapest Blut floss, genoss die kaiserliche Familie das Tiroler Landleben. Ferdinand, Franz Karl, seine Frau Sophie und Franz Josef empfingen Gäste von ausländischen Fürstenhöfen und ließen sich im Vierspänner zu den Ausflugszielen der Region wie der Weiherburg, zur Stefansbrücke, nach Kranebitten und hoch hinauf bis Heiligwasser chauffieren. Wenig später war es allerdings vorbei mit der Gemütlichkeit. Der als nicht mehr amtstauglich geltende Ferdinand übergab unter sanftem Druck die Fackel der Regentenwürde an Franz Josef I. Im Juli 1848 kam es in Wien in der Hofreitschule zur Abhaltung einer ersten parlamentarischen Sitzung. Eine erste Verfassung wurde in Kraft gesetzt. Der Reformwille der Monarchie flachte aber schnell wieder ab. Das neue Parlament war ein Reichsrat, es konnte keine bindenden Gesetze erlassen, der Kaiser besuchte es Zeit seines Lebens nie und verstand auch nicht, warum die Donaumonarchie als von Gott eingesetzt diesen Rat benötigt.

Die zart in Gang gesetzte Liberalisierung nahm in den Städten trotzdem ihren Lauf. Innsbruck erhielt den Status einer Stadt mit eigenem Statut. Das Innsbrucker Gemeinderecht sah ein Bürgerrecht vor, das zwar an Besitz oder die Abgabe von Steuern gebunden war, jedoch den Angehörigen der Gemeinde gewisse Rechte gesetzlich zusicherte. Das Heimatrecht konnte durch Geburt, Verehelichung oder außerordentlicher Verleihung erworben werden und verlieh zumindest den männlichen Volljährigen das Wahlrecht auf kommunaler Ebene. Geriet man in finanzielle Notlage, so hatte man das Anrecht auf eine Grundversorgung durch die Stadt.

Innerhalb der Stadtregierung setzte sich dank des Mehrheitswahlrechtes nach Zensus die großdeutsch-liberale Fraktion durch, in der Händler, Gewerbetreibende, Industrielle und Gastwirte den Ton angaben. Am 2. Juni 1848 erschien die erste Ausgabe der liberal und großdeutsch gesinnten Innsbrucker Zeitung, der obiger Artikel zur Ankunft des Kaisers in Innsbruck entnommen ist. Konservative hingegen lasen das Volksblatt für Tirol und Vorarlberg. Gemäßigte Leser, die eine konstitutionelle Monarchie befürworteten, konsumierten bevorzugt den Bothen für Tirol und Vorarlberg. Mit der Pressefreiheit war es aber schnell wieder vorbei. Die zuvor abgeschaffte Zensur wurde in Teilen wieder eingeführt. Herausgeber von Zeitungen mussten einigen Schikanen der Obrigkeit unterziehen. Zeitungen durften nicht gegen Landesregierung, Monarchie oder Kirche schreiben.

"Wer durch Druckschriften andere zu Handlungen auffordert, aneifert oder zu verleiten sucht, durch welche die gewaltsame Losreißung eines Theiles von dem einheitlichen Staatsverbande... des Kaiserthums Österreich bewirkt... oder der allgemeine öster. Reichstag oder die Landtage der einzelnen Kronländer... gewalttätig stört... wird mit schwerem Kerker von zwei bis zehn Jahren Haft bestraft."

Nachdem Innsbruck 1849 Meran auch offiziell als Landeshauptstadt abgelöste hatte und somit auch endgültig zum politischen Zentrum Tirols geworden war, bildeten sich Parteien. Ab 1868 stellte die liberal und großdeutsch orientierte Partei den Bürgermeister der Stadt Innsbruck. Der Einfluss der Kirche nahm in Innsbruck im Gegensatz zu den Umlandgemeinden ab. Individualismus, Kapitalismus, Nationalismus und Konsum sprangen in die Bresche. Neue Arbeitswelten, Kaufhäuser, Theater, Cafés und Tanzlokale verdrängten Religion zwar auch in der Stadt nicht, die Gewichtung wurde durch die 1848 errungenen bürgerlichen Freiheiten aber eine andere.

Die vielleicht wichtigste Gesetzesänderung war das Grundentlastungspatent. In Innsbruck hielt der Klerus, vor allem das Stift Wilten, einen großen Teil des bäuerlichen Grundbesitzes. Kirche und Adel waren nicht steuerpflichtig. 1848/49 wurden in Österreich Grundherrschaft und Untertänigkeitsverhältnis aufgehoben. Abgelöst wurden damit Grundzinsen, Zehent und Robot. Die Grundherren erhielten im Rahmen der Grundentlastung ein Drittel des Wertes ihrer Ländereien vom Staat, ein Drittel wurde als Steuererleichterung gewertet, ein Drittel der Ablöse mussten die Bauern selbst übernehmen. Sie konnten diesen Betrag in Raten innert zwanzig Jahren abzahlen.

Die Nachwirkungen sind bis heute zu spüren. Die Nachkommen der damals erfolgreichen Bauern genießen durch den geerbten Landbesitz, der auf die Grundentlastung 1848 zurückzuführen ist, die Früchte des Wohlstandes und auch politischen Einfluss durch Grundstücksverkäufe für Wohnbau, Pachten und Ablösen der öffentlichen Hand für Infrastrukturprojekte. Die grundbesitzenden Adeligen von einst mussten sich mit der Schmach abfinden, bürgerlicher Arbeit nachzugehen. Der Übergang vom Geburtsrecht zum privilegierten Status innerhalb der Gesellschaft dank finanzieller Mittel, Netzwerken und Ausbildung gelang häufig. Viele Innsbrucker Akademikerdynastien nahmen ihren Ausgang in den Jahrzehnten nach 1848.

Das bis dato unbekannte Phänomen der Freizeit kam, wenn auch für den größten Teil nur spärlich, auf und begünstigte gemeinsam mit frei verfügbarem Einkommen einer größeren Anzahl an Menschen Hobbies. Zivile Organisationen und Vereine, vom Lesezirkel über Sängerbünde, Feuerwehren und Sportvereine, gründeten sich. Auch im Stadtbild manifestierte sich das Revolutionsjahr. Parks wie der Englische Garten beim Schloss Ambras oder der Hofgarten waren nicht mehr exklusiv der Aristokratie vorbehalten, sondern dienten den Bürgern als Naherholungsgebiete vom beengten Dasein. In St. Nikolaus entstand der Waltherpark als kleine Ruheoase. Einen Stock höher eröffnete im Schloss Büchsenhausen Tirols erste Schwimm- und Badeanstalt, wenig später folgte ein weiteres Bad in Dreiheiligen. Ausflugsgasthöfe rund um Innsbruck florierten. Neben den gehobenen Restaurants und Hotels entstand eine Szene aus Gastwirtschaften, in denen sich auch Arbeiter und Angestellte gemütliche Abende bei Theater, Musik und Tanz leisten konnten.